Воспоминания коллег

20.09.2012

Парадокс существования лучших из нас

Магда Алексеева

Парижский музей Родена начинается сразу за садовой решеткой. Ступаешь за ворота, видишь «Мыслителя» и внезапно понимаешь, что это время и место, а не только гений художника вылепили великую скульптуру. Время и место. Нельзя вообразить себе в этом музейном саду «Рабочего и колхозницу», например. Другое время, другое место. Так с человеческой судьбой, которая суть характер. Какой смысл гадать, каким был бы наш незабвенный Мотя, окажись он современником иной, не этой эпохи. Не этой, которая жестоко гнула и мяла людей и о которой сколь провидчески, столь и трагически сказал поэт:

Я человек эпохи Москвошвея...

...Попробуйте меня от века

оторвать…

Вот почему, думая о Матвее Фролове, я чаще всего вспоминаю его в коридорах Смольного, романовских коридорах, где он (это я и тогда понимала) чувствовал себя, как рыба в воде и, одновременно, – как рыба, вытащенная из воды. В этом и состоял в те глухие годы парадокс существования лучших из нас. Таким был, например, Саша Осипов, Александр Сергеевич Осипов, человек редкой порядочности. Недаром они с Матвеем прекрасно понимали друг друга. Спасительная, хоть и скрываемая от посторонних глаз ирония, позволяла выносить невыносимое. Это как у Вознесенского: «Невыносимо, когда насильно, а добровольно – невыносимей».

Мы добровольно согласились выполнять некие правила игры. Вся разница состояла в том, что кое-кто вовсе и не считал это игрой. Таких было даже немало, но, разумеется, это не Фролов и не Осипов.

Однако и их тоже иногда захватывало всерьез. Это когда дело касалось назначений-перемещений. Помню, как мы с Леной Шарковой по легкомыслию своему удивлялись, наблюдая в «Красной стреле» по пути на какой-нибудь очередной журналистский пленум, как наши старшие товарищи часами и со страстью обсуждают, кого куда и когда назначат. Вот тут уже было не до иронии. Тут они становились своими в своей среде: от перемещений-назначений зависело все, могли нарушиться налаженные связи, поменяться сферы влияния… В сущности говоря, и сейчас в этом смысле мало что изменилось в тех же смольнинских коридорах, но тогда все выглядело гораздо жестче. Жестче, бесчеловечней, бессмысленней. Из-за какой-нибудь чуши собачьей можно было легко вылететь с работы, сойти с круга, а ведь работа и означала жизнь. Для таких, как Матвей Фролов, во всяком случае.

Все главное в журналистской профессии было в высокой степени присуще ему: отточенность взгляда, мгновенность реакции, чувство слова и юмора. Не его вина, что многие годы эти великолепные профессиональные качества ставились на службу Его Величеству Протоколу. Не дай Бог пропустить, не отразить какое-нибудь протокольное партийное мероприятие! На это уходили силы, нервы, время. И оставался часто невостребованным редкий репортерский талант. Наверное, он один знал (да еще верная Ира), сколько горечи это ему доставляло…

А для всех нас, среди нас, жил неистощимый, неунывающий, полный жизни и доброты человек. Настолько полный жизни, что никому и в голову не приходило, что совсем скоро мы начнем писать воспоминания о нем, а он будет лежать на Серафимовском кладбище под высокими деревьями, и они одни останутся с ним навсегда.

Посмотри, какая хорошая погода!

Олег Сердобольский, обозреватель СПб. ИТАР-ТАСС

Если верно, что точность – вежливость королей, тогда ясно, почему ей всегда так неукоснительно следовал король питерских репортеров Матвей Фролов. Зная, как много событий умещается в рабочем дне Матвея Львовича, можно было только удивляться его пунктуальности. К сожалению, некоторые знаменитости, с которыми он встречался, позволяли себе отступления от этого правила. Одного такого деятеля, назначившего нам точное время, мы томительно долго ждали в приемной. Под это интервью на середину дня был заказан канал на Москву. Но через двадцать минут Фролов встал и сказал секретарше:

– Примите уверения в совершеннейшем к вам почтении.

У подъезда, когда мы выходили, остановился автомобиль с опоздавшим маэстро. Но Фролов сел и уехал. Фору больше, чем в треть часа, он, видимо, не мог позволить никому. Даже таким же сверхзанятым людям, как он.

Не раз бывало: слышишь его голос по радио и одновременно еще и по телефону. Такой он был многоканальный человек. Не любил длиннот. Но и это быстрое общение нередко эмоционально окрашивалось моментами веселой разминки.

Утренний звонок ко мне в редакцию.

– Здравствуйте, это Мравинский…

Отвечаю в тон:

– Доброе утро, Евгений Александрович. Чем могу быть полезен?

– Еду на гастроли в Японию. Посоветуйте, что там лучше исполнить – Стравинского или Огинского?

– Лучше всего – Шаинского. Японцы опупеют.

В другой раз мне звонил «Мастроянни» и с диким акцентом возмущался, что я все переврал в какой-то информации, или «Бельмондо» спрашивал, когда же я наконец возьму у него интервью. Это был почти ритуальный дружеский треп с участием известных персонажей. И потом без паузы – дело. Минутное производственное совещание. Стремительная легкость в переходе с темы на тему.

Среди новостей он чувствовал себя, как рыба в воде. Когда в течение дня мы перезванивались, было такое впечатление, что он лишь на мгновение вынырнул из какого-то мощного потока, чтобы вновь туда нырнуть. И ему там хорошо.

Первый раз мы оказались в одной репортерской бригаде накануне 50-летия Октября, в поездке по местам последнего ленинского подполья в Финляндии. Мне было 22, я первый год работал в ТАССе и, естественно, не был искушен в дипломатических тонкостях поведения за границей. В редакции газеты «Хельсинки саномат» нам показали просторные кабинеты на одного-двух сотрудников каждый.

– Надо же, – удивился я вслух, – а у нас в таком кабинете сидит полредакции.

Тут же знакомый голос шепнул мне на ухо:

– Парень, посмотри, какая хорошая погода!

Потом мы не раз вспоминали со смехом этот забавный случай и мое непатриотичное поведение в редакции издания буржуазного толка. У Матвея Львовича до конца дней лежала под стеклом на письменном столе фотография из той поездки – мы в сауне на какой-то базе отдыха под Хельсинки. Там каждому из нас вручили грамоты о приобщении к экзотическому банному ритуалу, а тогдашний директор Ленинградского дома журналиста Александр Данилович Черкасов очень громко и почему-то с акцентом сказал финским коллегам:

– Сичас ми будэм пить руськи водка и закусывать краб!

Эту фразу мы потом взяли на вооружение как пароль.

Было у нас с Матвеем Львовичем несколько адресов, где мы любили появляться дуэтом: БДТ, Кировский театр, Филармония, «Ленфильм». Причем мой авторитет в глазах Фролова по части знания всех званий, регалий и послужного списка наших собеседников был настолько высок, что он однажды нечаянно посадил меня в лужу. Брали мы интервью у одного ленфильмовского режиссера, и Фролов, извинившись перед ним, что не может перечислить его картин, обратился за помощью ко мне. Я – пык-мык и забуксовал. К счастью, режиссер оказался с чувством юмора и разрядил обстановку.

– Ничего страшного… Я ведь тоже не могу перечислить все, что вы написали…

Мне очень нравилось бывать с ним у знаменитых людей. Мэтры, с неподдельным удовольствием принимая его, вежливо распространяли и на меня свое радушие. И доступ к ним упрощался. Так, однажды мы пришли домой к Райкину на Кировский проспект (на этом доме я потом открывал мемориальную доску с бронзовым портретом великого жильца). Аркадий Исаакович встретил нас в халате, с полотенцем на голове, совершенно разбитый, весь обставленный пузырьками с лекарством. И было невероятно представить, как вечером он выйдет на сцену «Октябрьского», чтобы вручить дипломы лауреатам Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Но «для Моти», друга юности, он на полчаса отложил войну со своим недомоганием и как председатель, жюри дал нам интервью.

Вместе были мы и на Петровской набережной у Товстоногова (в знаменитом «дворянском гнезде») за несколько месяцев до внезапной кончины Георгия Александровича за рулем любимого «мерседеса». Он давал нам интервью к очередному Международному дню театра. И, как всегда, записи предшествовал разговор о последних новостях. Услышать их от Фролова было гарантией достоверности.

– Живем, как на пороховой бочке, – мрачно сказал тогда Георгий Александрович, дымя сигаретой в длинном мундштуке. И я на секунду представил – вот сейчас упадет на пол горячий пепел, и тогда…

В ноябре 1985 года поехали мы вместе в Комарово к Иосифу Ефимовичу Хейфицу по случаю завершения им съемок очередного, 31-го фильма – «Подсудимый» по повести Бориса Васильева «Суд да дело». Недавно перебирал я старые кассеты и, не веря своей удаче, услышал на одной из них голоса той встречи. И стало ясно, что из всего записанного тогда самым ценным оказался разговор «не для печати». О халтуре и власти.

Хейфицу надо было в три-четыре минуты уложить рассказ о новой картине. Какие-то заметки, размышления об этой работе у него были при себе. И вот идут приготовления к записи. Включаю диктофон.

М.Ф.: Возьмите кусочек и можете прямо по нему шпарить. Но только не так, как Товстоногов читал про Ленинград. Вы видели три серии по телевизору?

И.Х.: Нет… А что, халтуру читал?

М.Ф.: Текст не его. Текст написал Невзоров или еще какой-то парень…

И.Х.: Так и что?

М.Ф.: Он читал, как актер просто…

И.Х.: Он говорил, что когда-то в театре баловался.

М.Ф.: Ну так вот, он три серии читал дикторский текст.

И.Х.: Я теперь все свои выступления читаю. Юрий Павлович покойный – Герман – мне всегда говорил: «Слушай, если кто-то другой написал, а ты читаешь, это плохо, а если ты читаешь свое – что же тут плохого…»

Реплика жены Хейфица – Ирины Владимировны: «Но самое удивительное, что никто теперь уже не верит, что человек может сам себе написать».

М.Ф.: Вы знаете, нам же приходится писать за очень многих начальников, потому что они у нас выступают или публикуют статьи…

И.Х.: Вот что меня всегда удивляет. Мне звонят иногда, что-то просят, я говорю – не могу, мне нужно на пленуме правления в Москве выступать. Три дня я должен сидеть за машинкой. «Как! Неужели вы не можете это кому-то поручить?»

М.Ф.: Ха-ха-ха… Самое интересное другое. Я вам не буду называть никаких фамилий, но некоторые товарищи, когда у нас проходят такие выступления на радио или публикуются статьи, потом нам звонят недели через две-три… Вот мне буквально позавчера рассказывал один мой коллега: звонит ему некий Иван Иванович и спрашивает – а что-то я гонорар не получаю…

И.Х.: Вот сукин сын!

М.Ф.: А был у нас такой репортер, Мороз Илья, в «Комсомолке» работал, ныне покойный. Он пришел как-то в «Европейскую» к Игорю Ильинскому. Побеседовал с ним, сделал его статью и пришел подписывать. Тот подписал и спрашивает: «Как ваши фамилия, имя, отчество?» – «Мороз Илья Михайлович». Ильинский берег бумагу, что-то пишет.

И.Х.: «Доверяю получить»?

М.Ф.: Совершенно верно.

И.Х.: Интеллигент!

М.Ф.: А у нас все начальники привыкли, что за них пишут.

И.Х.: Когда на зеленых переплетах мне встречалось золотом: «Избранные речи», я всегда думал – какие это избранные речи? Чьи?

М.Ф.: Это же миллионы денег! И я очень сомневаюсь, что они с кем-то делились.

Возникает новый поворот темы.

И.Х.: Все-таки я старый стреляный воробей-идеалист. Сколько у нас говорилось, что нужно по-новому проводить собрания… И вот был я недавно делегатом Петроградской районной конференции. Просидел там девять (!) часов – морально уничтожен. Именно тем, что, ну, ничего не изменилось…

М.Ф.: Вы знаете… Я не хочу обижать город, в котором я родился и прожил всю жизнь, но думаю, что ЭТО особенно укоренилось в Ленинграде.

И.Х.: И мне тоже кажется. И вот что там происходило. Зачитывается список – 97 человек, члены пленума райкома. А в это время кто читает газеты, кто разговаривает. Были мандаты красного цвета и пропуска на обед тоже красного цвета. Поэтому можно было проголосовать хоть обеденным талоном.

М.Ф.: Ха-ха-ха…

И.Х.: Принято единогласно. Потом следует такая формулировка: «Товарищи, приступим к обсуждению кандидатур поименно». 97 кандидатур – поименно? Оживление в зале.

М.Ф.: Наверное, кричат: «Списком!»

И.Х.: Нет, ничего не кричат. «Я думаю, товарищи, нет необходимости наново читать все фамилии». Хором: «Нет». Сказал бы: «Давайте обсудим список. Есть ли какие-то замечания, предложения, отводы?..» Ничего… – Тут Иосиф Ефимович делает паузу и, найдя нужные листки, говорит: – Ну, ладно. Приступим к делу… Можно я вам сначала без микрофона прочитаю, что я настучал?..

М.Ф.: Не надо, я думаю, все нормально… Но только учтите, что после того, как вы прочтете, я буду вопросы задавать…

На вопросы Иосиф Ефимович отвечал лучше, чем читал по бумажке.

У меня был случай убедиться в великолепном дипломатическом даре Матвея Львовича. Близился какой-то юбилей возглавляемого им корпункта. Круглой датой заинтересовалась редакция журнала «Радио и телевидение». И когда зашел разговор о том, кому бы можно было заказать материал, Фролов порекомендовал меня. И сам покорно и терпеливо вел себя в роли жертвы большого интервью, много интересного вспомнив из своей репортерской молодости, пока вдруг не спохватился:

– Слушай, да мы уже час топчемся вокруг одного Фролова, а у меня – вон сколько гавриков в редакции. И я хочу сказать – о каждом.

И он с большим удовольствием «утопил» себя в коллективе, попросив, чтобы и в материале была соблюдена эта пропорция.

В тассовской службе, которую раньше называли «братской могилой» (кто ни напишет, а подпись на всех – одна), со временем стали мы выпускать «авторские информации». Читатели могли теперь выяснить по подписи – кто из нас в какой сфере новостей работает. Но опытному тассовцу в силу разных причин нередко приходится работать и не на своем информационном поле, выполнять специальные задания, подключаться к освещению больших событий. Это у нас называется «попастись на чужом лугу». Однажды в разгар уборочной страды редакция организовала рейд по городским рынкам. И неутомимый аграрий Семен Фонарев, воспевавший достижения тружеников села, попросил меня ему помочь. Иногда мы выступали с ним дуэтом на сельские темы, что наш друг и коллега Виктор Ганшин саркастически назвал «смесью навоза и шанели».

В тот раз, прокатившись на редакционной машине по всем рынкам, мы с Семеном написали репортаж «Овощной прилавок Ленинграда». На следующий день его напечатали две или три городские газеты. Утром мне позвонил Фролов.

– Старик, ты с каких это пор заделался специалистом по сельскому хозяйству?

– Редакционная необходимость…

– Обходимость или необходимость, но не забывай, что в городе ты уже известен как журналист, пишущий о культуре. И уж старайся не вводить читателя в заблуждение своей всеядностью…

Я отшутился насчет того, что, дескать, здесь речь как раз и шла о культуре сельского хозяйства. Но этот товарищеский звонок побудил меня другими глазами взглянуть на собственную работу. Признаться, до этого мне как-то не приходило в голову, что я могу быть кому-то известен. У Матвея Львовича было время думать об имидже каждого из нас еще задолго до того, как франтоватое заграничное словцо обосновалось в нашем лексиконе.

В день, когда в Доме журналиста мы поздравляли Фролова со славным его 80-летием, возникла забавная ситуация: ему преподнесли шесть подарочных редакционных футболок и столько же наручных часов с газетными эмблемами. Я понимал весь ужас и комизм своего положения, поскольку по поручению руководства СПб-ТАСС должен был вручить юбиляру седьмые (и тоже, конечно, фирменные) часы. Пришлось выкручиваться. И я обратился к Матвею Львовичу с такой речью:

– Дорогой юбиляр, поскольку вы не Шива, чтобы одновременно носить такое количество подаренных вам часов, то я хочу подарить вам часы с тассовской эмблемой, по которым вы можете смело сверять время, как вы сверяли его в блокаду, когда работали в ТАССе.

И это была никакая не липа. Матвей Львович в годы войны действительно имел удостоверение корреспондента ТАСС по Ленинградскому фронту, поскольку успевал еще работать и на это информационное агентство. Ксерокопию этого удостоверения я тут же торжественно предъявил журналистской братии.

А, вообще-то, он всегда как-то по-особому чувствовал время. И очень тяготился, когда при нем кто-то затевал длинные речи. Дело доходило до смешного. Как-то на дне рождения сына Ирина Александровна, жена Матвея Львовича, провозгласила тост за всех собравшихся за столом друзей Льва. И она стала говорить добрые слова о каждом из присутствовавших. Папа Фролов просто весь извелся, пока она говорила, и то и дело вставлял реплики:

– Ира, это никому не интересно… Ира, короче…

Он ее «редактировал».

И та же Ирина Александровна, верный его друг, в последние, самые тяжелые месяцы, стала безотказным секретарем своего мужа. Она записывала под диктовку его информации, добывала ему телефоны. Это был единственный в своем роде корпункт радио на дому. Благодаря своей жене Матвей Львович, уже серьезно больной, до конца оставался на своем репортерском посту.

Мне не доводилось встречать среди журналистов более счастливого человека, чем Матвей Львович Фролов. Ему посчастливилось всю жизнь заниматься только своим делом.

«Мотя! Тебе не хочется покоя...»

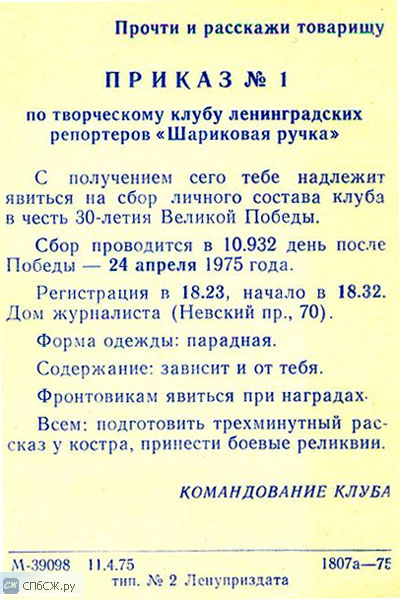

Эту заметку о созданном Матвеем Фроловым Клубе репортеров «Шариковая ручка» прислал для Книги Памяти Андрей Николаевич Петров, живущий сейчас в Москве.

Прочитал в ленинградских газетах, что тамошние журналисты справляют юбилей Моти Фролова. Это была глыба! Он затащил нас всех в кружок репортеров «Шариковая ручка». Мы все тогда были ничтожествами (а может быть, ими и остались), и он собирал нас в великокняжеских гостиных, скажем, в Николаевском дворце, а потом и в особняке Сухозанета (Невский, 70), где отворился Дом журналиста.

Прочитал в ленинградских газетах, что тамошние журналисты справляют юбилей Моти Фролова. Это была глыба! Он затащил нас всех в кружок репортеров «Шариковая ручка». Мы все тогда были ничтожествами (а может быть, ими и остались), и он собирал нас в великокняжеских гостиных, скажем, в Николаевском дворце, а потом и в особняке Сухозанета (Невский, 70), где отворился Дом журналиста.

Зажигал Сидоровский на фортепьяно («Мотя! тебе не хочется покоя...»), пели, орали, шутили, смеялись… И Матвей Львович был неистощим на выдумки и оптимизм. Помню, Резник, например, пришел и первым делом извинился, что специально никаких стишат для нас не подготовил. И не было там никакой дискриминации, снобизма не было, скажем, мы вовсе были тогда начинающими, но нас всегда зазывали на эти сборища…

Конечно, все держалось на Матвее! А ведь он был мэтром, собкором Гостелерадио с черной «волгой», корпунктом, ассистентом, который носил за ним репортерский магнитофон… Другие равные ему по рангу начальнички не снисходили до таких посиделок с чернильными кули.

И все едва ли не хором уверяли друг друга: если б не Фролов – не было бы таких встреч-праздников!

И это совершеннейшая правда!

Как-то он собрал нас на юбилей – десять лет вроде бы было этой «Шариковой ручке», я организовал в двух многотиражках, где работали знакомые ребята парочку хвалебных «некрологов», одну назвали «ручка с шариком», ну, хоть хорошо, что не… ручки Шарикова. Я показал газеты Матвею Львовичу, он отреагировал осторожно, без восторга. Он-то знал все эти подковёрные игры – был запросто вхож в коридоры Смольного, и мы-то и не представляли, как непредсказуемы были тамошние упыри!

Я рад, что был в этой жизни такой отрадный человек. А сейчас еще и прочитал в питерских газетах, что начинал он с газеты «Ленинские искры».

Ба! Так ведь и я там ошивался. «В первый раз я напечатался в пятом классе – это был 1956 год. Нас с Вовой Альтшулером отрядили в деткоры «Ленинских искр». Выдали по фирменному блокноту (хранится поныне), призывали на всяческие занятия. Была экскурсия по типографии Володарского. Потом приходила дрессировщица Назарова с дрессировщиком Константиновским. Они привели тигра (небольшого) и он лежал на канцелярском столе. У дрессировщика Константиновского на боку болтался револьвер. Он в любую секунду был готов застрелить тигра или еще кого-нибудь. Кажется, у него был шрам. Шарм! Еще выступал корреспондент Александр Иванович Цветов: он сказал, что не надо допускать, чтоб одно и то же слово повторялось на странице несколько раз и что не следует начинать заметки словами «В нашем классе» или «В нашей школе».

«В первый раз я напечатался в пятом классе – это был 1956 год. Нас с Вовой Альтшулером отрядили в деткоры «Ленинских искр». Выдали по фирменному блокноту (хранится поныне), призывали на всяческие занятия. Была экскурсия по типографии Володарского. Потом приходила дрессировщица Назарова с дрессировщиком Константиновским. Они привели тигра (небольшого) и он лежал на канцелярском столе. У дрессировщика Константиновского на боку болтался револьвер. Он в любую секунду был готов застрелить тигра или еще кого-нибудь. Кажется, у него был шрам. Шарм! Еще выступал корреспондент Александр Иванович Цветов: он сказал, что не надо допускать, чтоб одно и то же слово повторялось на странице несколько раз и что не следует начинать заметки словами «В нашем классе» или «В нашей школе».

После этого хотелось писать.

Тем не было. Ну, не было тем. А на подходе был Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. И тогда я сочинил заметку «Мы тоже готовимся», где говорилось о том, что каждый день в пионерской комнате визжат рубанки и пилы, стучат молотки. Это пионеры готовят стенды навстречу грядущему фестивалю, чего-то там еще изготавливают как подарки к фестивалю.

Заметка была опубликована не просто с подписью, но и с указанием через запятую должности – ученик 5 «Б» класса 215-й средней школы. В этой заметке было строк тридцать и все, кроме подписи, было враньем. Самое смешное, что никто мне на это не попенял – даже в школе. Только Вова Альтшулер изгалялся. Мы шли по Литейному и он хохотал натужно.

– Пушкин! Автор! Александр Сергеевич!

Конечно, он завидовал. Ведь это не ему, а мне довелось сделаться сочинителем многосоттысячнопротиражированной заметки «Мы тоже готовимся».