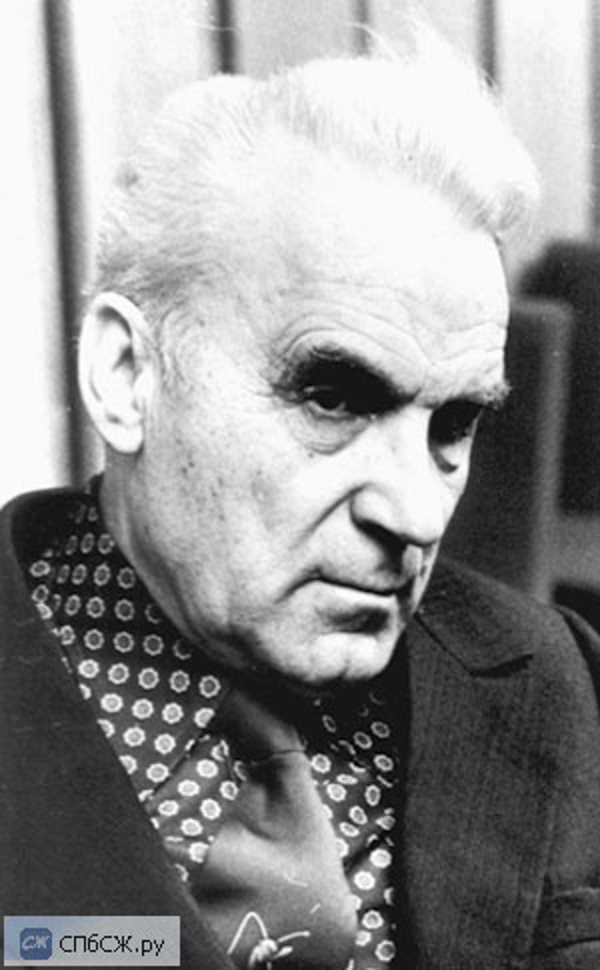

Дмитрий Терентьевич Хренков вспоминается мне как человек бури и натиска, несомненный лидер, человек, необычайно стремительный в своих решениях, владеющий стратегией и тактикой битвы за свою идею. Ростом он был с генералиссимуса Суворова, носил такую же, как полководец, прическу с хохолком на макушке и обладал пронзительным голосом, в котором преобладали жизнеутверждающие нотки.

Воспоминания Олега Сердобольского

27.04.2017

Его вулканичество Хренков

Война кидала его на одни позиции, мирная жизнь – на другие. Но чем бы он ни руководил – отделом ли армейской газеты, Пушкинском ли театром, Лениздатом или журналом «Нева», везде он был несомненным вожаком не по должности, а по существу, как бы сейчас сказали – креативщиком (хотя в его времена это слово еще не было в моде). К нему притягивались люди, ощущавшие мощь его силового творческого поля. Он фонтанировал идеями. А когда не без волевого решения партийных инстанций он отошел от активной общественной жизни, то и тогда не поддался своей участи пенсионера. Как литературовед, близко знавший объекты своего исследования, он всегда был в работе за писательским столом.

С Дмитрием Терентьевичем меня познакомил радиожурналист Матвей Львович Фролов. Они были друзьями, питерцами одного поколения да к тому же и людьми одного общественного темперамента. Хренков, услышав от друга мою «производственную характеристику», тут же включил меня в свою символическую картотеку, как человека, который в какой-то ситуации может ему понадобиться. И в начале 80-х такой случай представился.

Звонит мне среди дня в редакцию ЛенТАСС знакомый пронзительный голос. Я сразу узнал Дмитрия Терентьевича, который был в тот момент главным редактором серьезного партийного издательства – Лениздата. И без всякого разгона Хренков предлагает мне написать книгу о боевом и профессиональном пути фотокорреспондента газеты «На страже Родины» Николая Хандогина.

– Я Колю Хандогина сто лет знаю, еще с войны. У него сохранилась куча военных фотографий. Напишите о нем книгу, и мы ее издадим, проиллюстрируем снимками.

По ходу разговора у меня родилось встречное предложение: сделать книгу не об одном, а о пяти военных фотокорреспондентах, которые были живы, здоровы и доступны для общения. Хренков быстро согласился, но предупредил: времени мало, потому что это все надо успеть сделать к победной дате. К тому моменту у меня уже сложился хороший авторский дуэт с моим другом – тассовцем Виктором Ганшиным, который был на одиннадцать лет старше меня и успел подростком хлебнуть горькой доли на оккупированной фашистами территории.

Как делали мы книгу в паузы между репортерской работой – это отдельная история. Но в жесткий график мы, как ни странно, уложились и в назначенный день положили на стол главного редактора Лениздата объемистую рукопись под названием «Одна секунда войны». Он был ее первым читателем и первым рецензентом, который не заставил нас долго ждать. И когда спустя дней пять он мне позвонил, то вместе ожидаемого «молодцы, спасибо, здорово сработали!», в трубке раздалось:

– Ну, вы, ребята, даете!.. Вы врите, врите, да знайте меру!..

– А где вранье, Дмитрий Терентьевич? – поинтересовался я.

– И вы еще спрашиваете – где вранье! Зачем вы придумали блокадные дневники Хандогина? Да Коля, к вашему сведению, двух слов связать не может. А вы цитируете какие-то его дневники!..

Пришлось нам звать на помощь самого Николая Ивановича. Принес он нам свою тетрадочку с дневниковыми записями блокадных лет, которые поначалу не решался нам показать: стеснялся своих грамматических ошибок. Этот-то дневник мы и предъявили Хренкову в качестве вещественного доказательства. Что и говорить, Дмитрий Терентьевич был просто ошеломлен такой неожиданностью!

За «Одну секунду войны» мы с Виктором Ганшиным были отмечены премией Союза журналистов СССР. Книга стала библиографической редкостью, на нее ссылаются исследователи, как на документ времени. И как не вспомнить, что началось это все со звонка в редакцию, со светлой идеи, сверкнувшей в голове замечательного человека, прошедшего всю войну.

Вторая история, связанная с Дмитрием Терентьевичем, случилась в середине 90-х. Не стало старейшего питерского радиожурналиста Матвея Фролова. И мне поручили сделать книгу о нем, составив ее из воспоминаний коллег и друзей. Все эти мемуарные страницы сложились в «репортаж-воспоминание», где вместе с журналистами сказали свое слово Михаил Аникушин, Андрей Петров, Даниил Гранин, Кирилл Лавров, Алексей Баталов, Лев Додин...

Дмитрий Хренков написал для этой книги воспоминания «У микрофона – его величество факт», вспомнив очень яркий эпизод боев в районе Невской Дубровки в ноябре 1941 года. Подписался он под своими заметками как журналист и писатель. Но лично для меня, как для редактора-составителя, не менее ценным вкладом Дмитрия Терентьевича был листок со стихотворением «Вольный сын эфира». Это была страница, как бы извлеченная из толстого академического издания, с тестом стихотворения «Вольный сын эфира», посвященного Матвею Фролову.

Сын Льва, родитель терпеливый Львенка 1,

О снизойди к нам, дай ответ,

Как ты при этой работенке 2

Сумел дожить до столь преклонных лет?

Как девственница, напряжен эфир,

В мольбе и страхе, в радости он снова,

На всю страну, на весь подлунный мир

Летит, не умолкает голос М.Фролова.

Не зависть – прочь изыди, суета,

Пусть старость над тобой не будет властна,

И коль тебе не хватит ста 3,

Возьми, пожалуйста, все полтораста!

Все будет так. В исторьи мирозданья

Об этом скажут красною строкой:

Неутолимый демон, дух изгнанья

Витал над грешною землей 4.

А сноски в виде академических литературоведческих примечаний были такие.

- Речь идет о Матвее Фролове, известном радиожурналисте.

- В штурме Зимнего не участвовал, но не раз сотрясал Дворцовую своими репортажами.

- «Не хватит ста» – труднопереводимое журналистское выражение, имеющее двойное значение. В данном случае – не хватит ста граммов спиртного.

- Строки, заимствованные у ближайшего предшественника М.Фролова М.Ю.Лермонтова (1814-1841). См. у последнего «Демон», «Валерик» и др.

Когда-то этот сюрприз был сочинен к дню рождения Матвея Фролова и украсил дружеский капустник. Ну а для меня это была лучшая подсказка для названия будущей книги. Так что с чувством юмора у Дмитрия Хренкова было все в порядке. А сама презентация книги «Вольный сын эфира» – первой в городе персональной книги об одном журналисте! – стала общим праздником для всех кто вложил в нее частицу своего труда – труда благодарной памяти.

Доводилось мне и в других эпизодах так или иначе пересекаться с Дмитрием Терентьевичем. Однажды, зайдя в редакцию журнала «Нева» на Невском, я стал свидетелем кипучей жизни его редколлегии. Видимо, сдавался очередной номер, кипела работа, все были очень озабочены. В разгар этой редакционной круговерти раздался звонок. Хренкову звонил балкарский поэт Кайсын Кулиев. Надо было слышать, как сердечно, по-братски говорил с ним Дмитрий Терентьевич! («Кайсын, дорогой! Все получил, не волнуйся. Приезжай в Питер, всегда тебе рады»). Если не ошибаюсь, речь шла о подборке стихов, которые планировалось опубликовать в переводах Михаила Дудина.

Такими же теплыми были отношения главного редактора «Невы» с другими народными поэтами большого Союза – Расулом Гамзатовым, Мустаем Каримом, Давидом Кугультиновым...

В 1976 году Дмитрий Терентьевич познакомил меня с поэтом Всеволодом Александровичем Рождественским, попросив его прочитать мои стихотворные опусы. Мэтр, окруженный густым табачным дымом, прямо при мне прочитал целую пачку моих стихов, что-то предложил вычеркнуть, что-то добавить и сказал под конец: «Пишите побольше о нашей современности, о человеке труда, не прячьтесь в кусты от реальности». Конечно, для меня это была очень важная встреча. Намечалась первая журнальная публикация в «Неве», где Рождественский, если не ошибаюсь, вел отдел поэзии. Только вот переделывать и переписывать я почему-то ничего не стал. Мне важнее было сделать для себя какие-то выводы.

Но именно в те 80-е, во времена редакторства Хренкова, в «Неве» могли быть впервые напечатаны мои детские стихи. Там многие годы выходила страничка для детского чтения. Я подготовил подборку, ее проиллюстрировал великий карикатурист и книжный график Владимир Александрович Гальба, который очень тепло ко мне относится. Уже эти стихи с черно-белыми картинками стояли на заветной страничке, и я получил от редактора отдела письмо, в котором сообщалось в каком номере подборка будет напечатана. Но судьбе было угодно, что именно с этого номера детская страничка выходить перестала. Оказывается, Дмитрий Терентьевич страничку эту не любил, давно собирался ее закрыть. И так совпало, что закрыл он ее именно на моих стихах. Но это мне вспоминается сейчас, как забавный анекдот из прошлого.

Дмитрий Терентьевич Хренков был ровесником моего отца. Я преклоняюсь перед этим отважным поколением с его неиссякаемым запасом жизненного оптимизма.

Воспоминания Бориса Друяна

27.04.2017

И деревья стоят голубые...

В конце 1980 года в Ленинград приехала моя давняя знакомая из Западного Берлина Ингеборг Голлерт. Зная мою любовь к творчеству Высоцкого, она привезла мне в подарок большую пластинку с записями песен в авторском исполнении в сопровождении оркестра.

В конце 1980 года в Ленинград приехала моя давняя знакомая из Западного Берлина Ингеборг Голлерт. Зная мою любовь к творчеству Высоцкого, она привезла мне в подарок большую пластинку с записями песен в авторском исполнении в сопровождении оркестра.

Всего на пластинке записано четырнадцать песен. Их тексты, напечатанные на русском и немецком, были вложены в конверт. Именно здесь я увидел впервые стихи Высоцкого, набранные типографским способом. (Самая первая, посмертно изданная книга Высоцкого «Нерв», вышла в свет поздней осенью 1981 года.)

Так или иначе, но в новогоднюю ночь 1981 года компания моих друзей слушала у меня дома прекрасно записанные песни Высоцкого.

Именно в это время я перешел работать в «Неву» по приглашению главного редактора Дмитрия Терентьевича Хренкова. Раньше мы много лет работали в «Лениздате», он – главным редактором, а я – старшим редактором редакции художественной литературы. В журнале я сразу же включился в подготовку очередных номеров. Нужно было найти для майского, победного, номера что-то значительное, новое. И тут меня осенило – а не попытаться ли напечатать Высоцкого? Вдруг да и выгорит, ведь попытка не пытка. А для начала надо убедить в этом главного редактора. Перепечатал на машинке тексты четырех с давних пор любимых песен, которые сами по себе свидетельствовали о незаурядном поэтическом даровании Высоцкого: «Песня о земле», «Он не вернулся из боя», «Сыновья уходят в бой», «Братские могилы». Фамилию автора стихотворений не указал.

На следующий день я вошел в кабинет Главного и молча положил ему на стол листки со стихами. Дмитрий Терентьевич, или Д.Т., как мы его называли, был общепризнанным специалистом по поэзии, автором нескольких серьезных книг и множества статей о творчестве А.Гитовича, М.Дудина, С.Орлова, О.Берггольц, Б.Лихарева, А.Межирова.

Он быстро прочитал стихи, снял очки и порывисто встал из-за стола.

– Какие замечательные стихи! Обязательно – в майский номер! Слушай, но я где-то, вроде бы, читал их… Точно читал, только вот не помню где. Кто их написал?

– Не могли вы их читать. Честное слово, не могли, – не без волнения начал я. – А вот слышать – слышали много раз. Высоцкий это.

– Ну да, ну да, – как-то обескураженно произнес Д.Т. – Конечно, слышал. Замечательные стихи!.. Жаль, напечатать не сможем.

– Да как же так, вы же сами говорите, что стихи замечательные. Смотрите, какой редкой красоты строки: «Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые»! Да и стихи эти о вашем поколении фронтовиков, о моем отце, который в сорок четвертом не вышел из боя. Ну, что в них вредного, антисоветского, в конце-то концов?!

– Подожди, подожди, Боря, не горячись, сядь, успокойся. Я тебе говорю: ничего у нас не выйдет. Высоцкий в черном списке, а список составили на самом-самом верху, понял?

– Ну и что, а вы все же попробуйте в обкоме объяснить, что Высоцкого из этого списка надо вычеркнуть. Ведь они с вашим мнением считаются.

– Не так уж они и считаются, сам знаешь… Ишь, хитрец: объясни им. Да никакими объяснениями их не возьмешь.

– Вы просто дрейфите говорить с ними о Высоцком, – использовал я последний козырь, намеренно передергивая: в чем-чем, но только не в трусости можно было бы обвинять Д.Т., и я это отлично знал. Еще за финскую кампанию он, молодой журналист, был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

– Ну, что мне с тобой делать! – притворно нахмурился Д.Т. – Не забывай, что все-таки я тут главный редактор.

– А кто главнее: главный редактор или редактор главного редактора? – нашелся я, имея в виду то обстоятельство, что несколько книг Д.Т. были отредактированы мною.

– Конечно, ты главнее, – заулыбался Главный. – Но даже ты бы их не убедил, поверь мне.

Разговор был окончен. Уходя из кабинета, я задержался в дверях и вполголоса прочитал:

Наши мертвые нас не оставят в беде,

Наши павшие – как часовые.

Отражается небо в лесу, как в воде,

И деревья стоят голубые.

– Погоди, – вдруг сказал Д.Т. – Давай стихи, поеду, попробую. – Он, наш Главный, всегда все решал и делал быстро, не откладывая на потом.

…Из Смольного Д.Т. вернулся смурной, нахохленный.

– Знал я, знал: ничего не выйдет, просто съездил для очистки совести. Да и ты бы глядел косо, если бы не поехал, знаю я тебя… Ладно, не будем делать из этого трагедию. Знаешь поговорку об обухе и плети? То-то, – и неожиданно предложил: – А не пройтись ли нам сегодня по «гуренковкам»? («Гуренковками» Д.Т. называл коньячные в честь своего друга, редактора «Вечернего Ленинграда» Михаила Николаевича Гуренкова.)

…После третьей «гуренковки» на Невском, рядом с Литейным, мы оживленно беседовали о поэзии, бережно поддерживая друг друга. Время от времени я доставал из кармана стихи Высоцкого, и мы по очереди их читали.

На улице Маяковского около нас остановилась «Волга». Из нее вышла редактор популярнейшей в те годы газеты для детей «Ленинские искры» Людмила Анищенко – красивая, чернобровая женщина. Она картинно всплеснула руками и весело пропела:

– Издалека заметила, что вы что-то не очень твердо двигаетесь по земле-матушке, руками размахиваете. Давайте я вас до дома подброшу на машине.

– Нет! – заупрямился Д.Т. – Мы с Борей в полном порядке. Вот только зайдем на Салтыкова-Щедрина в «гуренковку» и – домой. Хочешь, пойдем с нами, мы тебе стихи почитаем.

Людмила сочла за благо откланяться, а мы продолжили путь к намеченной цели.

Почти четверть века прошло с тех пор, но не забывается одна из самых досадных моих редакторских неудач. Трудно поверить в то, что когда-то имя Владимира Высоцкого было наглухо запрещено для издания. Сейчас в любом книжном магазине можно приобрести сборники его произведений, воспоминания о нем.

А у меня, лишь поцарапанного в детстве войною, наворачиваются слезы, когда слышу знакомый с давнего летнего дня в Комарове хриплый, бередящий душу голос:

Все теперь – одному.

Только кажется мне:

Это я не вернулся из боя.

Воспоминания Марины Гончаровой

27.04.2017

По мостовым разлуки

Он ждал меня в фойе Дома журналиста, сидя в большом официальном кресле у столика вахтерши. Руки покойно и как-то даже смиренно лежали на громадных подлокотниках. Как все пожилые люди, он уже начал расти вниз и, заключенный в объятия мебельного мастодонта, казался очень маленьким. Наверное, когда-то, в бытность главного редактора «Лениздата», а потом – «Невы», такое же вот кресло было ему впору. Дмитрий Терентьевич бодрился, галантно подвигал мне вт орое кресло, цитировал стихи Гумилева. Правда, абсолютная память, его гордость («Я никогда ничего не записывал – ни стихи, ни телефоны, даже книжки записной не имел…»), стала пошаливать. Абсолютная память как абсолютный слух – дар природы? Или следствие огромного количества стихов, читанных и запоминаемых?

«Лениздат» с 1960 по 1980 годы – это целая эпоха, двадцать лет жизни Дмитрия Терентьевича Хренкова. До войны он был собкором «Правды». После войны вернулся в Ленинград с полной грудью орденов. Работал в «Литературке». «Товарищ, которому можно доверять», – вероятно, так мыслили партийные бонзы, назначая его главой «Лениздата». А он выпускал хорошие книжки, пользуясь этим имиджем. Уговаривал, убеждал, половину каждого рабочего дня проводя в кабинетах Смольного. Чего стоил один лишь сборник стихов Анны Ахматовой, изданный в 1976 году! Секретарь ЦК по пропаганде вызвал ослушника «на ковер». Он хлопал чернильницей по столу, чернила выплескивались на руку, рукой деятель проводил по лбу. Не замечая комичности ситуации, орал: «Что ты издал эту проститутку?!» Но сборник уже вышел, имел колоссальный успех и у нас, и на Западе, и тираж не только не был уничтожен, но его пришлось удвоить – от 100 до 200 тысяч экземпляров.

Дмитрий Терентьевич знал Ахматову, навещал ее почти каждый день в Комарово, в печально знаменитой одинокой Будке, возил кататься на машине к морю. «Она сначала опасалась меня как партийного издателя… Сложные у нас отношения были, но хорошие», – вспоминает он. А вот стихов Иосифа Бродского Хренков издавать не хотел, хотя и Анна Андреевна просила, и отец поэта, которого Дмитрий Терентьевич знал по военному времени.

Параллельно с хорошей художественной литературой «Лениздат», как единственное в Ленинграде (и одно из немногих в стране) многопрофильное издательство, выпускал книги еще нескольких направлений. Первое и главное – рассказать о войне, обороне Ленинграда, блокаде. Вторым очень важным направлением был выпуск краеведческой литературы – о Ленинграде и пригородах. Серии «Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге» и «Зодчие нашего города» пользовались большим успехом.

Целая редакторская школа сложилась в «Лениздате», пока его возглавлял Хренков. Как принято говорить, он воспитал много учеников. И опять же, как принято говорить, открыл дорогу многим молодым писателям и поэтам. Но однажды он хлопнул дверью «Лениздата» и довольно громко. Отголоски «ахматовской драки» (так Дмитрий Терентьевич называл скандал 1976 года) догнали его через несколько лет. И он ушел, устав от непрерывной борьбы. Начал все заново в журнале «Нева». Там он пробыл главным редактором пять лет. Совершил массу замечательных дел, но опять ушел, хлопнув дверью. Причиной послужила публикация прозы Мусаханова – честной, а потому нелицеприятной – о том, как живут фронтовики после войны.

Оказавшись на пенсии издал три своих книжки – «Герои не умирают», «День за днем» и «Друзья мои стихи».

Дочь предлагала переехать к ней в Японию, но он не хотел: «Зачем? Будем доживать здесь…»

Доживать… Нам, сравнительно молодым, никогда не понять стариков. Мы тайно завидуем их свободе – спи, сколько хочешь, гуляй, где нравится, читай, что интересно, пиши о том, что близко. Нам невдомек, что эта их свобода изо дня в день оборачивается пустотой. Друзей все меньше – смерть уносит их души с ужасающим постоянством. Стираются в памяти лица, имена, даты, события. Разъезжаются дети. А они сидят в своих креслах покойно и кротко, положив руки на подлокотники. И ждут.

«Помилуй, Боже, стариков, их головы и руки,

я слышу стук их башмаков по мостовым разлуки», –

эта горькая молитва Вероники Долиной выплыла откуда-то и поплыла следом за Дмитрием Терентьевичем, торопливо уходящем к автобусной остановке после нашего разговора в Доме журналиста в сентябре 1996-го: «Жену покормить надо, а завтра поедем в Комарово, кажется, тепло». Что мы можем сделать для них всех, не потом, а сейчас?