Вячеслав Недошивин: «Раньше мы опасались официальных запретов и цензуры, ныне — цензура внутри нас»

Беседовала Надежда Ажгихина

Интервью опубликовано в журнале «Журналист»

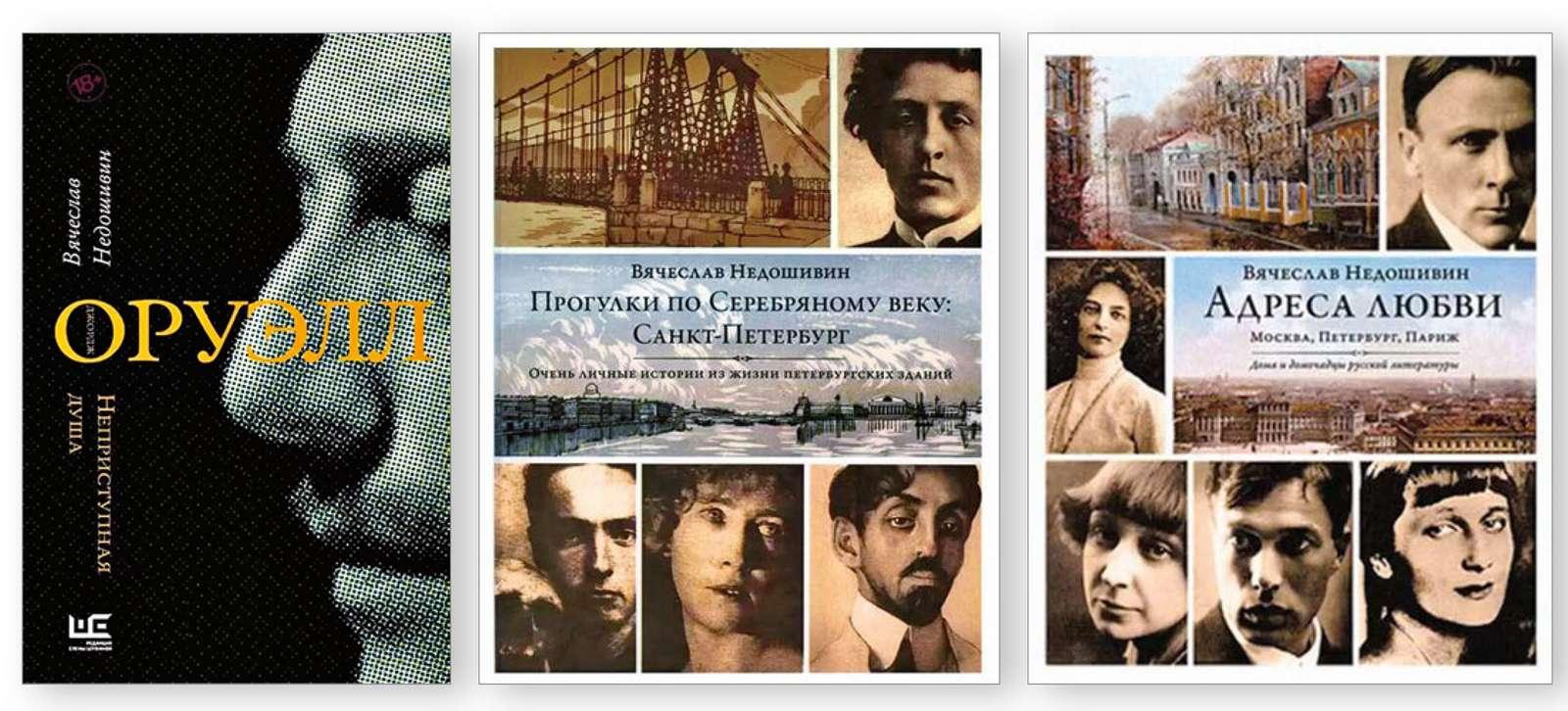

Когда-то мы работали в одной газете. Точнее, я была стажером, а Вячеслав Михайлович — редактором самого свободного, наверное, в те «застойные» годы отдела — морали и права. Сегодня писатель и сценарист Недошивин — автор ставшей культовой книги «Джордж Оруэлл. Неприступная душа», переводчик его текстов. Его книги «Прогулки по Серебряному веку. Очень личные истории из жизни петербургских зданий», «Адреса любви. Дома и домочадцы русской литературы», документальные телеэпопеи («Безымянные дома. Неизвестные страницы Серебряного века» и «Безымянные дома. Москва Серебряного века») — классика современного просветительства, доказывающая в очередной раз, что отечественная традиция неотделима от публицистического слова.

— Твоя журналистская карьера складывалась блестяще — ленинградская «Смена», «Комсомолка» в лучший свой период… Что побудило резко сменить вектор, казалось бы, логичный и успешный, пойти в литературу? Как это произошло?

— Карьера, говоришь? Блестящая? Ну-ну… По мне — так цепь неудач.

Хотел быть военным — выгнали из Суворовского за поведение — призывал якобы к бунту. Сорванные «перед строем» погоны, вырванные «с мясом» лампасы. В шестнадцать — это трагедия! Пошел в Ленинграде учеником печатника — родители пенсионеры, две младшие сестры. Поступал на театроведа — провалил коллоквиум, не все ленинские статьи о Толстом вспомнил. В итоге — три года армии: новый крах…

Из «Смены» после заводской многотиражки тоже едва не вышибли, пока не нашел «свою» тему о подростках. Образование — заочная журналистика, то есть, считай, никакое. В 18 лет на шее ребенок, затянувшийся «школьный роман» (недавно с женой отметили 55 лет совместной жизни!) и… ноль перспектив. Такая вот «карьера»!

Одному парню из обкома комсомола нравились мои материалы о «трудновоспитуемых», я даже как-то отклик его напечатал в ряду других: «Г. Селезнев, зам. зав. отделом ОК ВЛКСМ». А потом он «спланировал» к нам главным редактором. Странно, но взял меня своим замом (по секрету скажу: приносил втихаря свои первые заметки: поправь, дескать, перед тем, как сдать в машбюро). Полтора года я «вел номера» родной газеты, но все же с главным мы оказались ну очень разными. Я уже прочел полуслепой экземпляр романа Оруэлла и кучу всего такого (у нас был свой круг в газете и свои взгляды), а он — обкомовец, что тут скажешь… Помню, повздорили из-за академика Лихачева, его тогда «неизвестные» избили в подъезде. Я считал, что это не случайно, а он отрицал это: любого-де хулиганы могут избить. Словом, противоречия накапливались, и тут, представь, открывается место собкора «Комсомолки» в городе. «Гена, я пойду?» — «Иди!» — думаю, с облегчением сказал он.

1977-й, свет в окошке! Обошел на этаже всех членов редколлегии (так брали тогда собкоров), и вдруг Корнешов, тогда главный в «КП», говорит: а давай-ка не собкором, а сразу завотделом, с переездом в Москву. Не знаю уж, чему обязан, но через полгода я стал уже членом редколлегии.

Да, Надя, здесь крупно подфартило человеку. Такая газета, коллектив, такие профи! Голованов, Руденко, Графова, Юра Рост (я вслед за ним, когда-то запертым на ночь ради заметки в квартире Пушкина, уговорил запереть меня на ночь в бастионе Петропавловки, в камере декабриста Панова, в день годовщины казни героев Сенатской). А Липатов, помнишь, Аграновский, Гек, Ваня Зюзюкин? А Пряхин, наконец? Ну какой даже «классик», признанный ныне, мог бы написать, что при бомбежке в небо взлетали бревна, кони, куски разорванных тел и, с ума сойти, «не успевший зацепиться за землю человеческий крик»? Короче, догоняй мастеров, парень! Но через пять лет — вновь обвал! Селезнева назначают главным уж в «КП».

Встретились холодно. Помню, дежурил внизу, вел номер. И звонок от него. Между делом говорит: что ты все время обращаешься ко мне на «ты»? Неловко ему было, что есть кто-то, кто знал его раньше. Не осуждаю его, понимаю, но для меня это был звоночек. И почти сразу один из замов (конечно, с подачи главного) предлагает: а не хочу ли я пойти учиться в Академию общественных наук, в аспирантуру?

Вот и вся карьера! Я бы никогда не ушел из такой газеты, я жизни не представлял себе без нее, но — как там пишется в книгах? — «не удалось Артему устроиться в депо…» В академии выбрал не журналистику, а кафедру теории и истории культуры. Пробил тему диссертации об антиутопиях, что удивительно: ведь тогда и Оруэлл, и наш Замятин с его романом «Мы» — все было густой «антисоветчиной». Но только там (я верно рассчитал) и можно было утвердить такую тему. Ну а мне — мне хотелось расквитаться с безальтернативной для нас эпохой…

— Но что именно…

— Что «привело в литературу»? Вот это и привело! И вообрази — тоже через крушение всего прожитого. Представь — 100 с лишним самоуверенных аспирантов (все бывшие начальники, номенклатура ЦК КПСС, как и аз, грешный) оказались уже на первых лекциях (по той же истории философии) просто детьми. Абсолютными неучами! Мнили из себя «политических воротил» и вдруг поняли: мы ничегошеньки толком не знаем. А ведь какие люди учились, я пришел в аспирантуру, когда ее только что окончил, например, Назарбаев. Мыслишь?

Вот когда я понял: надо начинать жизнь по-новому и догонять уже не просто мастеров перышка, а ученых — знатоков истории, философии, литературы. Библиотеки, архивы, семинары — это, поверь, было счастьем! Я ведь не только защитил первую в стране диссертацию по антиутопиям, но стал и сам преподавателем на родной кафедре, а потом даже замом заведующего по науке. Пятерых диссертантов довел до защиты в качестве руководителя их работ. А ведь если бы не «сорванные погоны», не «отлучения» меня от газеты — ничего бы и не случилось. Жизнь-то оказалась позаковыристей моих представлений о ней.

— Оруэлл — наше все. Мы об этом еще в студенчестве говорили. Но поняли только в последнее время. А ты знал это уже много лет назад, когда чтение это было, помимо всего прочего, небезопасно. Что тебя привлекало, удивляло больше всего в авторе, с которым прожили в итоге вместе несколько лет, которого переводил и интерпретировал?

— Да-да, Оруэлл. В книге о нем я написал: таких не встречают в жизни — на таких, разбежавшись по жизни… натыкаются. И крутят башкой: что же это было? Человек, комета или нечто вообще потустороннее? Неудачник, между прочим, по жизни. Даже не так — неудачник «по собственному выбору», ибо «жизненную неудачу» считал как раз «единственной добродетелью». Это — дословно! А годовой доход в несколько сот фунтов, о котором мечтал бы любой, — «морально отвратительным». Разве можно было не влюбиться в такого?

Человек-парадокс, писатель мыслящих, или, как звали его в Англии, «солдат неудачи», «вырожденец-интеллигент», «политический вуайерист», «изгой-любитель». А с другой стороны: «лакмус этики», «совесть поколения», «мудрец ХХ века», «пророк завтрашнего дня», да просто, вообрази, — «Святой Джордж». Про то, как клеймили его в СССР, и не говорю. «Пасквилянт», «лазутчик реакции», «литературный проходимец» и даже — «враг человечества». Но именно это и дерзало разобраться в его штукарствах: в том, почему «свобода — это рабство», а «война — это мир».

Ах, как просто было признать советским пропагандистам (а отметился критикой Оруэлла даже Мэлор Стуруа!), что это про нас, про коммунизм, про «светлое будущее». Да, по первости «советские реалии» очень четко ложились на мир его романа «1984». А «Скотный двор» вообще был про сталинизм. Но тревожил и какой-то вселенский гротеск. Особо в тенденциях развития тоталитаризма. Ну вспомни, вертолеты, которые через окна следили за гражданами Океании, конвейеры по производству примитивных фильмов для «пролов», «антисексуальная лига» и «двухминутки ненависти»? Не стыковалось это с нашей родиной, не складывался пасьянс. И из 14 сосчитанных мной тенденций его «мира» я уже тогда мог признать «родными» лишь тотальный контроль за СМИ, свертывание всевозможных свобод, искажение реальности, слежку за обывателями, поиск внешних врагов да так называемое «двоемыслие». А ведь оставались тайные договоренности правительств, власть могущественных международных корпораций (тот самый «олигархический коллективизм», сращивание капитала с властью, которого опасался писатель, в то время, когда мы и понятия «олигарх» толком не освоили еще), уничтожение культуры (замена ее дайджестами и комиксами), сужение образования (примитивизация школьных программ), усечение языка («новояз» и пр. прелести), ну и уничтожение семьи и генная инженерия. Помнишь, палач говорит Уинстону: «Мы вырвем с корнем половой инстинкт, наши неврологи работают над этим... Рождение станет пустой формальностью, вроде возобновления продовольственных карточек...» То есть уже в диссертации я, помню, пришел к выводу, что и утопии, и антиутопии (последний термин, конечно, научно не разработан еще) имеют свойство с годами менять свое значение, свой адрес. Тот же «Город Солнца» Кампанеллы когда-то считался «коммунистической утопией», а если читать его сегодня, то это чистая апология фашизма. Так и с романом «1984» — он обличал в середине прошлого века изуродованный «советский социализм», волосы вставали дыбом, а ныне, не падай в обморок, — «либеральный Запад». Это не шутка.

— Как получилось так, что британец до мозга костей, марксист абсолютно «не нашего» толка, понял суть нашей с трудом поддающейся интерпретации реальности? Что он вообще думал и говорил о России, об СССР? Что сегодня говорят о нем в Великобритании?

— Да, он предупреждал о грядущем всемирном апокалипсисе. Когда недавно газета «Гардиан» провела опрос британцев: прав ли был Оруэлл в своих предсказаниях, то 89% (!) отвечавших сказали «да» — и не где-либо, а «у нас». «Это свидетельствует, — подытожила газета, — об универсальном характере тоталитаризма» и однозначно говорит «об опасности ультраправых тенденций именно у нас…» Недаром его, «утробного», как я назвал его, социалиста, с двадцати лет «вели», следили за ним как за «красным» британские спецслужбы. А зато, зато в одном из недавних обобщенных рейтингов «100 лучших книг всех времен и народов» (его составил «Ньюсуик») роман «1984» занял второе место после «Войны и мира» Льва Толстого. Невероятно! Гомер — восьмой, Данте — десятый, Свифт, любимый Оруэллом, — двенадцатый.

Впрочем, я считаю, что он поставил вопросы и в «1984», и в «Скотном дворе» вообще глобальные, касающиеся всего человечества, в том числе и нас — нынешних. Я говорю даже не о «холодной войне», термин этот запустил в мир он, а не Черчилль, — это зафиксировано Оксфордским словарем. Нет, я говорю об адовых вопросах — неразрешимых «заколдованных кругах». Без просвещения, считал он, невозможен социальный прогресс, но ведь без этого прогресса невозможно и просвещение. Или — можно ли улучшить природу человека, не меняя политической системы? И как тогда изменить политическую систему, если не изменен человек? Или, наконец, твердое его убеждение, что народ, массы, сами не восстанут — нужны вожаки, но они (см. «Скотный двор») неизменно перерождаются в новых угнетателей. Ну разве не заколдованный круг?

— Провидец?

— Вопросов, которые мучили его, тьма. Он видел, например, что объективная истина не просто исчезает в мире — она перестает интересовать кого-либо. Что факты подтасовываются ради конъюнктуры, что «властителям» по обе стороны океана нужны «локальные войны» или, на худой конец, угроза терроризма, что «двоемыслие» — это, если хочешь, праматерь нынешних «двойных стандартов» и что народы нужно планомерно «оглуплять» (вспомни «шигалевщину» Достоевского!), а семью — укромный уголок сопротивления — разрушать всеми возможными способами. А язык, наконец? Низведение его до «словаря» Эллочки-людоедки? Он, например (это мало кто знает!), отказался выбрасывать из романа приложение о «новоязе», на чем настаивали его редакторы и даже друзья. Зачем вы портите книгу, говорили они, какой-то документальной чушью? Но он неприступно стоял на своем и даже назвал дату, когда нормальный человеческий язык, на котором можно думать, исчезнет в его, казалось бы, выдуманном мире, — 2050 год. Я, помню, ахнул, когда узнал, что введение «бейзика», упрощенного английского, было еще во время войны тайно санкционировано британским правительством и лично Черчиллем. Да-да! Вот оно нынешнее — «многа букафф».

Взгляни на рейтинги, роман читают и цитируют! Потому что «1984» — это полноценный, захватывающий роман, а не политтрактат или «государственный роман», как величали утопии и антиутопии. Нет — это роман-предупреждение! Прямо по классике: «Люди, я люблю вас! Будьте бдительны!» Тоже ведь вся жизнь его — репортаж, но — с туберкулезной петлей на шее, которая и задушила его.

Да, «жизненная неудача — это моральная добродетель». Но я бы, с высоты прожитого, перевел эти слова иначе: не добродетель, а благодеяние. Только вот чье — не знаю. Может, небес…

Ну и, заканчивая об Оруэлле, расскажу об очередном «обвале» своем — очередной неудаче. Просто по старой памяти я все последующие годы старался отмечать его юбилеи хоть заметкой, хоть колонкой в газетах. А когда ему стукнуло 110 лет, в 2013 году, разразился полосой о нем в «Российской газете». И представь, на другой день меня по телефону разыскал директор издательства «Молодая гвардия» Юркин: не хочу ли я написать о нем книгу для «ЖЗЛ»? Я неделю отнекивался — я ведь все забыл: и язык, и научные публикации о нем (за новыми и не следил), и, конечно, не читал тот десяток биографий его, который уже напечатал Запад. «Но вы все-таки подумайте», — настаивал Юркин. И я ринулся в этом пятилетний «ужас» работы над книгой. Но штука (шутка!) в том, что мне предложили, а я подмахнул в договоре объем будущей рукописи в 20 печатных листов. А родил-то 48. Сокращайте, твердо сказал главред издательства. Ну, я — рукопись в охапку и — заявление о разрыве договора. Как признался мне потом Юркин, никто с их знаменитой серией так не делал (это ведь «пропуск в вечность», по их словам). А я ушел. Фактически в никуда. Ну разве не очередной облом? По счастью, Елена Шубина в АСТ, к которой я кинулся со своей бедой, сказала: пришлите мне страниц 100, я гляну. И почти сразу вердикт — беру! Так что когда через год Союз писателей Москвы вручал мне свою ежегодную премию «Венец» за Оруэлла, в этом была и ее немалая заслуга.

— Книги и фильмы о Серебряном веке — это совершенно другой поворот. Помнится, наша с тобой коллега говорила, что поиск себя в прошлом, в том числе в Серебряном веке, — такая «внутренняя эмиграция», протест против духоты «застоя»… Веришь ли, что обращение к его опыту поможет растерзанному современному сознанию найти свой путь в окружающем, нащупать связь с «силовыми линиями» культурного опыта?

— Вообще мой «Серебряный век» — и книги о нем, и 100 фильмов — начался со взрыва. Натурального. Когда в доли секунды понимаешь: жизнь кончена…

1993 год. Лето, белые ночи в родном Петербурге. Я только что, в третий уже раз, переиздал свои переводы Оруэлла, его закатного романа и сказки «Скотный двор», напечатал две статьи о нем в «Иностранке», сделал беседу для радио о нем с лучшим специалистом по его творчеству — с умнейшей, ныне покойной Викторией Чаликовой, и вдруг, как те кони в метафоре Пряхина, взлетел на воздух. Взрыв на яхте в Финском заливе.

Перелом позвоночника, так он закончился для меня. Четыре месяца в лежку, потом костыли и прочие изобретения. И, если хочешь, — новый крах! Взрывали не меня, конечно, а Бурбулиса, у которого я недавно еще был пресс-секретарем и от которого, распрощавшись и с собственным кабинетом в Кремле, и с призывами пресс-секретаря Ельцина остаться уже в их службе, ушел, что называется, с концами (не моя оказалась «компания»). Мстили взрывом, разумеется, Бурбулису, его убирали как конкурента. Я же вызвался его сопроводить на прогулочной яхте — последняя гастроль. Хорошо, что мина сработала досрочно, почти у берега. Если бы это случилось в море, не выжил бы, думаю, никто, включая подростка, сына Геннадия, и других. Но, считай, тогда я и договорился с телевизионщиками, они были на борту (один с двумя переломами позвоночника, другой с ожогами половины тела), что если встану — попробую сделать для них пару-другую сценариев о домах Петербурга, где жили когда-то несколько поэтов Серебряного века. Блок, Гумилев, Мандельштам.

В итоге удалось сделать 60 телесерий, где я стал и сценаристом, и ведущим. Цикл назвали «Безымянные дома. Прогулки по Серебряному веку». Аккурат к 300-летию любимого города, с этим нам, надо сказать, повезло.

Видишь ли, всю жизнь у меня была одна странность, ну, хобби, а лучше сказать — бзик: я выписывал для себя адреса великих поэтов и писателей и очень любил ходить к их домам. Я даже скупал последние тома собраний сочинений, где их письма и которые подписчики часто вообще не брали, — для меня там было море адресов. Вот прочтешь, например, книгу Яцевича «Пушкинский Петербург», изданную еще в 30-х, и идешь по ее следам. Смешно, да? Даже в «Комсомолке» я, с Юрой Куликовым и Машей Завадой, сделал как-то полосу «Литейный, 24» — о доме, где жили великие Гиппиус с Мережковским, Лесков, Пяст, а потом Гранин и даже Бродский. Но когда из небытия в 90-х поднялись три пласта скрытой от нас литературы — книги запрещенные, написанные когда-то в стол и изданные за кордоном, — я, как тот сумасшедший, стал конспектировать их для себя. Книг триста (в основном, конечно, мемуаров) дали мне, не поверишь, 9 тысяч страниц выписок — они и сейчас в моем компьютере. И самым интересным было сопоставление воспоминаний. Скажем, про дуэль Гумилева и Волошина вспоминали четверо, двое из которых были секундантами, но у всех картина была разная. Тогда — как же было на самом деле? Разве это не интересно?

Но ТВ — это особ-статья! Тут можно было просто купаться от счастья! Я от природы довольно стеснительный человек и никогда бы не рискнул вломиться, скажем, в бывшее жилье Ахматовой или Михаила Кузмина — ведь там же живут просто люди. А с телевизионщиками — запросто, те и хозяев-то едва не изгоняют во время съемки («Где тут у вас розетки, подвиньте этот комод, не мешайте работать» и т.д.). Так, например, мы оказались как-то в квартире Мандельштама, где он написал великий стих «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». И пока ребята искали розетки и расставляли свои софиты, я тихо пробрался на кухню. Помнишь, у Мандельштама: «Я на лестнице черной живу и в висок // ударяет мне вырванный с корнем звонок…»? И дальше — «И всю ночь до утра жду гостей дорогих, // шевеля кандалами цепочек дверных…» Так вот, уму непостижимо, но в дверях на черную лестницу передо мной были те самые «кандалы цепочек дверных». Все было живо и через 80 лет. Мне потом говорили, что после этого фильма директор одного из литмузеев велела притащить в экспозицию не просто эту цепь, но целиком всю дверь… Ведь какой артефакт!

Вот после этих «открытий» я и ушел, что называется, «в никуда». Бросил свое успешное пиар-агентство (одно, кстати, из первых в России), которое организовал после ухода от Бурбулиса, бросил все, даже «костыли» любой регулярной зарплаты. Страшно ли это? Немножко — да. Но у меня перед глазами был Гельман. Да-да, Александр Исаакович (драматург, лауреат, депутат и пр. и пр.), но для меня — Саша.

Он работал в Киришах, под Ленинградом, и у нас, в «Смене», был внештатником: раз в месяц приносил потрясающие материалы для отдела рабочей молодежи. А потом исчез — пропал на три года. И вдруг я его встречаю в «Катькином садике», на Невском. Ну как ты, да что, да куда пропал? Оказывается, он бросил работу, залез в крупные долги и два года писал сценарии — сделал фильм «Ночная смена». Вот это сразило: у него же семья, сын маленький, а он ушел, отказался от регулярной зарплаты! Это как же надо верить в себя! Кстати, тогда в садике он, посмеиваясь, и рассказал мне, что услышал про одну бригаду, которая отказалась от премии. Представляешь, воспарял, это же ЧП, ведь деньги, выделенные на премию, вернуть государству невозможно — нет такой статьи… Так рождались у него будущая пьеса «Премия» и сценарий по ней, за которые он получил Госпремию.

Вот этот пример сильно меня перевернул. Поэтому и из Кремля, и из своего агентства я уходил потом, как бы это сказать, без пафоса — не испытывая страха перед будущим. Словом, так родились и будущий телецикл, уже в 40 серий, «Безымянные дома. Москва Серебряного века», и две книги, которые ты назвала. Тут уже все пригодилось мне: и «догонялки-перегонялки» с именитыми перьями в «Комсомолке», и уроки аспирантуры и академии — уж если писать, то копать надо «по-ученому», как можно глубже…

— Герои твоих книг и фильмов — Цветаева, Куприн, Тютчев, Грин, Твардовский… Для поколений советских людей — не только эстетические, но и этические ориентиры. Кто для тебя главный ориентир из ушедших великих?

— Все жизненные истории великих людей поучительны. Но, как и во всем, они поучительны для тех, кто хочет учиться. У кого «душа сбылась…» Помнишь цветаевское: «Господи! Душа сбылась, умысел твой самый главный…»?

И Тютчев, и Куприн, и Блок, и Ахматова с Гумилевым, если поднимать пласты их жизни, конечно, учителя. Разве забудешь шутку Тютчева на смертном одре, после того как с ним решил попрощаться Александр II. Поэт, чуешь, улыбнувшись, сказал, что «будет крайне неделикатно, если он не умрет на другой же день». А девиз Гумилева: «Надо всегда идти по линии наибольшего сопротивления. Если приучишь себя к этому — ничего не будет страшно…» Или фраза молодого еще Бродского, которую перехватила и едва не присвоила Ахматова: «Главное, — сказал он, — величие замысла…» Нет, конечно, не мы «эмигрировали» к ним — они к нам пришли. Через упреки, наветы, забвения, через лагеря и расстрелы. Пришли помочь, поддержать, подбодрить, если словами поэта — в «немой борьбе».

Вот так и исчезает объективная истина, она перестает интересовать кого-либо, так и рождается «пучина мифологем и утопий». Даже хуже — так рождается ненависть в поделенном обществе, что тоже на руку тоталитаризму.

Что делать? Я не знаю. Но и Пастернак на парижском конгрессе когда-то, и покойный Бродский как-то призвали людей: не объединяйтесь ни в группы, ни в партии, важны только ваши личные усилия, дела и поступки и ваше самоусовершенствование. Я, скажем, в последнее время все чаще вспоминаю девочку из пьесы Вампилова, которая все поправляла штакетник в палисаднике. Люди шли напрямки и ломали его, а она, даже не осуждая их за это, шла и вновь упорно восстанавливала сломанное. Вот, если хочешь, миссия, главная задача сегодняшней культуры.

— Что считаешь своей самой большой писательской удачей?

— Ты говоришь о писательстве? Но я не считаю себя писателем. Изучив биографии десятков, а ныне даже сотен русских прозаиков и поэтов, замечу, что для меня это звание слишком высоко, прямо скажу — недосягаемо. Я даже не просветитель, я просто популяризатор.

— О чем будет следующая книга?

— А какие могут быть планы у популяризатора? Догнать (опять — догнать!) замысел. Не слишком великий, как у Бродского, но для меня очень важный. Я хочу и делаю уже шеститомник — договор с АСТ подписан. Первые два тома о Москве. Один уже в продаже — «Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны», второй прошел верстку. Он называется «Литературная Москва. Домовая книга русской словесности, или 8 тысяч адресов писателей, поэтов и критиков (XVII—XXI вв.)». В первом — 320 историй о домах Москвы и литераторах за четыре последних века: от Аввакума до Евтушенко и Аксенова. А второй — почти энциклопедия: восемь с половиной тысяч адресов прозаиков и поэтов за те же четыре века. Кто, где, с какого года жил и куда переехал, сохранился ли дом или утрачен и даже кто из друзей и коллег того или иного литератора в нем бывал (последнее сугубо по литературным источникам). Сейчас я готовлю два таких же огромных тома про литературный Петербург, а потом, если хватит сил, сделаю два и про русский Париж.

Адреса всех трех городов давно собраны, я, как говорил уже, занимался этим всю жизнь, но надо их превратить в книги. Треть замысла сделана. На это ушло три года. Думаю, столько же понадобится и для остальных двухтомников.

— Что пожелаешь себе в новом году?

— Тешу себя надеждой, что это кому-нибудь пригодится. Литературоведам, историкам, экскурсоводам, да просто любознательным людям. И может быть — тайная надежда! — мои «Безымянные дома» обретут, наконец, имена и на стенах некоторых из них повесят мемориальные доски и великим, и чернорабочим русской словесности.

Вот за это и выпью под Новый, 2022 год!

Источник: журнал «Журналист»