Капитан

Воспоминания Марии Ильиной (1933 - 2007), члена редколлегии, зав. отделом литературы и искусства газеты «Ленинградская правда» в 60-70-е годы

Сегодня можно по пальцам (к счастью, пока не только одной руки) пересчитать тех, кто работал вместе с Михаилом Степановичем Куртыниным.

Редактором в «Ленинградскую правду» он пришел в 1956 году из корпункта «Правды», из собкоров, и начал строить новую газету, соответствующую духу нового времени. С чего начинать, как строить – кто же сейчас может рассказать о тех его планах и замыслах? – но, судя по всему, популярный лозунг того времени – «кадры решают все» был им принят как главный.

Ядро редакции в ту пору составляли фронтовики, многие – выпускники КИЖа (Коммунистического института журналистики), сложившиеся, зрелые люди, прошедшие фронт, многие с опытом и традициями сотрудничества в газетах суровой поры. Позже, блестяще зарекомендовав себя на страницах новой «Ленинградской правды», они признавались, что работа с Куртыниным открыла у них второе дыхание.

Рисковый он был человек! Тут же, на рубеже 50-60-х годов, он взял в «Ленправду», прямо со студенческой скамьи, чуть не десяток свежедипломированных выпускников-журналистов Ленинградского университета. Резко помолодела редакция. К вящему ужасу ветеранов в кабинетах (просторных комнатах старого здания редакции в Торговом переулке) молодые кадры в рабочее время поигрывали в пинг-понг. К вящему изумлению тех же ветеранов, побуждая их к собственным поискам и дерзаниям, стали возникать новые темы и адреса, появились непривычные заголовки, расковывался стиль. И даже вечно традиционно скучные еженедельные летучки вдруг, оказалось, могут быть полны живых споров. Оперивались птенцы, набираясь опыта, становились журналистскими кадрами. Не будем здесь называть ничьих имен – эти строки только в память их учителя – Куртынина.

Конец 50-х годов. Переломное для страны время. Для прессы – соответственно. Чувствуя ветер перемен, он (да простится эта красивость, не любил ее главный) ловил его в свои паруса. «Видели сегодня «Известия»? – спрашивал он на планерке и вдохновенно сиял глазами. – Видели это фото?» (Сейчас и вообразить невозможно, что снимок, например, Майи Плисецкой на газетной полосе тогда, во времена строго структурированной иерархии объектов изображения, воспринимался, как сенсация и шаг к возможности обновления). И уже назавтра чуть-чуть менялось оформление полос «Ленинградской правды», смелее становились заголовки.

Он, вроде бы, никого никогда не учил, тем более, не поучал. Да и говорить много он не любил, голос у него был негромкий, словно бы сорванный. Хвалил коротко: «Добро!» – и этим окрылял. Негодование часто выражал, постукивая строкомером по столу в своем кабинете – становилось ужасно стыдно за ошибку, нерасторопность, некомпетентность. Это сегодня слово «цунами» известно всем, а в те поры, пущенное кем-то из редакционных ветеранов-моряков, оно означало, что Куртынин идет по коридору редакции: идет цунами, берегись, бездельник!

Бездельники как-то незаметно исчезли из редакции, оставшиеся стали коллективом, исповедовавшим единую веру: Оперативность. Глубина проблематики. Честь газеты. Через несколько лет на новогоднем редакционном празднике был поднят тост «За наши первые четверть миллиона» – тираж газеты достиг 250 тысяч.

Он любил созданную им газету и ценил свой коллектив. К нему приходили с бедами и нуждами. Он выслушивал. Помогал. К нему, бывало, и не решались подойти со своими проблемами, а он о них догадывался, вызывал к себе (несчастный думал, что «на ковер»), спрашивал, ничего не обещал. Помогал.

Он не знал понятие «рабочее время» ни для себя, ни для сотрудников, был в редакции до ночи, часто во имя оперативности в последний момент менял заметки, устраивал «футбол на подписной полосе» и всегда только лично подписывал очередной номер «в свет» и «в печать».

В 1960-ые годы он закладывал основы новой журналистики. Наверное, позже, лет через тридцать, ему было бы где развернуться в полную силу его таланта. Но и ныне, когда журналистика ушла далеко вперед (а иногда и вовсе не знамо куда), продолжает руководить творчеством настоящих журналистов заповедь, которую он свято исповедовал: храни честь своей профессии превыше всего.

«Ленинградская правда» была жизнью Михаила Степановича Куртынина. Не стало его в газете, и на свете его не стало.

Он был красивый человек – статный, спокойный, достойный. Крупный во всех своих проявлениях. Уникальный руководитель.

Капитан. Неповторимый.

От редакции:

«Не стало его в газете, и на свете его не стало», – написала Мария Александровна Ильина. А почему не стало в газете? Об этом следует рассказать.

Дмитрий Сергеевич Лихачев (кстати, нынешний год в России объявлен годом Лихачева) предложил газете статью о судьбе Царскосельских парков, которые неразумные чиновники решили перепланировать, вырубив старые, еще пушкинские деревья, заменив их молодыми саженцами.

Возмущению академика не было предела: кто смеет посягнуть на классическую красоту?!

Статья, однако, была выдержана в спокойных доказательных тонах: Лихачев знал, в какой стране живет. Знал это, разумеется, и Куртынин и все-таки позволил себе написать к статье вводку, в которой выразил свое отношение к происходящему. Обком партии, во главе с всесильным Романовым, этого не стерпел. Куртынина сняли.

Академик писал, что «Царскосельские парки – это парки нашей исторической памяти, парки русской славы». С ними нельзя обращаться вольно. «Здесь, – напоминал Дмитрий Сергеевич, – каждое старое дерево драгоценно… Сплошное омоложение парка – грубая ошибка проекта».

А вот какую, в сущности, безобидную (на наш сегодняшний взгляд) вводку предпослал этой знаменитой статье главный редактор газеты. И хоть вводка не подписана, Куртынин не скрывал своего авторства, за что и поплатился.

Был требовательным, как отец

Воспоминания Зои Таратыновой (1928 – 2011), корреспондента отдела информации газеты «Ленинградская правда» в 60-70-е годы

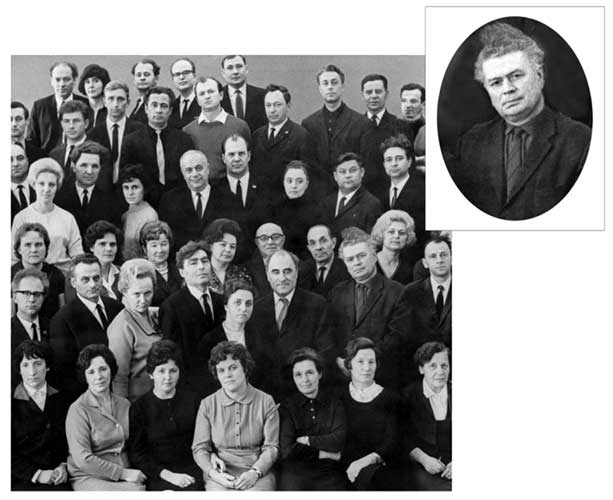

Теперь, «когда я итожу то, что прожил», могу с уверенностью сказать: главными в жизни были годы работы под руководством Михаила Степановича Куртынина. Это стало моими университетами. Куртынин редактировал «Ленинградскую правду» почти шестнадцать лет, был истинным лидером коллектива. При нем тираж «Ленинградской правды» превысил 600 тысяч экземпляров, то есть вырос более чем в четыре раза. Ни один местный орган печати не мог сравниться в этом с нашей газетой.Михаил Куртынин и редакция газеты.

Старожилы города, наверняка, помнят очереди за «Ленинградкой», которые начали выстраиваться у газетных киосков с середины пятидесятых годов. Газета вдруг стала очень нужна каждой семье. Любой человек находил на ее страницах самую свежую городскую информацию, которой подчас не было в большинстве других изданий.

Старожилы города, наверняка, помнят очереди за «Ленинградкой», которые начали выстраиваться у газетных киосков с середины пятидесятых годов. Газета вдруг стала очень нужна каждой семье. Любой человек находил на ее страницах самую свежую городскую информацию, которой подчас не было в большинстве других изданий.

Именно с этого – с создания оперативного отдела новостей – Михаил Степанович начал свою редакторскую деятельность, пересев из кресла зав.корпунктом «Правды» в кабинет редактора «Ленправды». Он буквально выискивал репортеров: переманивал из других газет, внимательно следил за выпусками газетчиков в гос-университете, использовал свои огромные связи с разными городами страны… Звонил, приглашал к себе, заинтересовывал возможностью печататься, предлагал поездки по стране и миру. Так, в разные годы, в отделе трудились Борис Толчинский. Яков Пановко, Юрий Стволинский, Василий Захарько, Олег Карышев, Зоя Устинова, Виталий Тарасенко, Ирина Кирпичникова, Галина Сапунова, Татьяна Чесанова, Михаил Эстерлис и автор этих строк. Это был настоящий ансамбль, слаженный, сыгранный, многозвучный. Начались поездки за рубеж, газета не выходила без публикации счета во вчерашнем футбольном матче, что очень ценили читатели. Репортеры умудрялись достать новости из-под земли, из-под воды, с воздуха и Бог знает еще откуда.

Это была сумасшедшая, интересная работа. Репортеры несли «в зубах» такие новости, что даже цензура (а она в ту пору жесточайшим образом стояла на страже интересов государства) ломала голову, как обойти собственные запреты. Короче говоря, новости (а им ежедневно стала отводиться целая полоса) оказались главным разделом в газете. Вспоминаю одну из многочисленных встреч с читателями в огромном зале Дворца культуры имени Ленсовета. Началась она с вопроса к собравшимся: «С какой полосы вы начинаете чтение газеты?» В ответ более двух тысяч человек словно выдохнули: «С четвертой!» Это была ежедневная полоса ленинградских новостей.

Как он вычислил в качестве руководителя отдела новостей Игоря Чурина, остается только гадать. Вроде бы, Михаил Степанович «вел» его еще в университете и даже был на защите его диплома. Прошло лишь несколько месяцев после прихода Игоря в газету и он уже стал возглавлять отдел новостей. Редактор дал ему «карт-бланш», понимая, что не ошибается. И никогда не пожалел об этом. Чурин родился репортером, он, как никто, понимал в информации толк и в короткое время сделал отдел ведущим в редакции.

Куртынин привил всем вкус к новости, призывал быть организаторами хроники, к поиску интересных событий и людей.

Работать в таких условиях было, ох, как непросто. Михаил Степанович утром вызывал к себе репортеров и задавал вопрос: «Что сегодня сдаете?», а вечером требовал ответа на вопрос: «Что вы сдали?» Равняться призывал на Матвея Фролова, корреспондента Центрального радио, на его связи, умение найти сенсацию. Оставалось только одно: забыть о себе, личной жизни, привязанностях, о детях, в конце концов, посвятив себя исключительно газете, информации, работе. Но мы всегда знали, что именно так работает сам Михаил Степанович. Когда мы приходили в редакцию, он уже был на месте, а после нашего ухода свет в его кабинете горел еще очень долго.

В нашем городе немало великолепных перьев, делающих честь своим изданиям. Спросите читателей «Санкт-Петербургских ведомостей», кого из авторов они предпочитают, и многие, наверняка, назовут имя Виктора Кошванца. А вот сейчас в редакциях забывают, что такое точность газетной строки, что такое достоверность факта. Бывает, читаешь рассказ о событии, а завтра следует его опровержение. Газете перестают верить, она теряет авторитет. Попробовала я как-то пристыдить одно молодое дарование за неосведомленность в изложении очевидных фактов и получила в ответ: «А кому это надо?» Вот и получается, что не знают разницы между «каботажем» и «саботажем». Знаний мало, а желания их пополнить нет. Думаю, что такие журналисты просто перепутали дверь, выбирая профессию.

А вот сейчас в редакциях забывают, что такое точность газетной строки, что такое достоверность факта. Бывает, читаешь рассказ о событии, а завтра следует его опровержение. Газете перестают верить, она теряет авторитет. Попробовала я как-то пристыдить одно молодое дарование за неосведомленность в изложении очевидных фактов и получила в ответ: «А кому это надо?» Вот и получается, что не знают разницы между «каботажем» и «саботажем». Знаний мало, а желания их пополнить нет. Думаю, что такие журналисты просто перепутали дверь, выбирая профессию.

А Куртынин воспитывал нас жестко, не прощал лени, несамостоятельности, расхлябанности. Сам горел на работе и требовал этого от других. Как-то в газете прошла серьезная ошибка. «Заведующего отделом ко мне!» – потребовал редактор. А заведующего нигде нет. И час, и два, и три, и четыре… Лишь под вечер появился: «Извините, у меня как раз сегодня подошла очередь на автомашину, я оформлял ее…» Через десять минут секретарь отнесла на машинку приказ об освобождении новоиспеченного автомобилиста от должности из-за неявки на работу без уважительной причины. «Вы свободны! Продолжайте заниматься автомашиной», – напутствовал уволенного редактор.

Любое нарушение дисциплины, порядка вызывало его бурную реакцию. Не прощал неправды, пренебрежения к делу, уж не говоря о полуграмотности, ошибках, невладении проблемой. Вот почему он долго приглядывался, а потом приглашал сотрудников заводских многотиражек – уж они-то знали производство. Одним из таких был Борис Чертков. Их содружество с Куртыниным длилось долгие годы.

Михаил Степанович имел право требовать. Пройдя великолепную газетную школу «Правды», главной тогда газеты страны, он не раз демонстрировал свое высочайшее умение публициста и политика. Помню, как вернувшись из очередной зарубежной командировки, прямо из аэропорта приехал в редакцию и заперся в кабинете, приказав не беспокоить его. Через четыре часа вышел и отдал секретарю для машинисток листы рукописи. Очерк «Спор в кафе «Роял» читатели прочли утром следующего дня.

Эти годы работы и это имя – Куртынин – уже стали историей. Но сколько бы ни прошло времени, они – главные в моей газетной биографии. Я не помню своего отца (его не стало, когда мне было три года), но представляется, что отчасти его для меня заменил Михаил Степанович: он воспитывал жестко, в высшей степени требовательно. Учил и работать, и жить. За что и сохранил о себе самую добрую память.