Том агатовый (1)

Начало. Окончание

Вам букинисты объяснят,

Что черный том ее агатовый

Куда дороже, чем агат.

А.Вознесенский

1977

5 марта 1966 года умерла Анна Андреевна Ахматова. 10 марта в полдень у Никольского Морского собора колышется людское море. Внутрь собора, где идет отпевание Анны Андреевны, пробраться очень трудно. Стрекочут кинокамеры, щелкают фотоаппараты, поет церковный хор. Молодые крепкие парни с трудом сдерживают желающих пробиться поближе к гробу. У меня сохранился снимок профиля Ахматовой в гробу. Подарил его мне фотокорреспондент «Ленинградской правды» Валентин Брязгин.

А через два часа столь же громадная толпа у Дома писателей на улице Воинова. Здесь должна состояться гражданская панихида. Прорвались в здание с бокового входа чуть ли не по головам. С мясом оторваны пуговицы у пальто, шарфы остались где-то сзади, под ногами людей. Но траурный венок от Лениздата в полной сохранности – его с превеликим трудом мы с приятелем сумели удержать над собою. В большом лепном зале плотный людской поток медленно огибает постамент с гробом. Тихо звучит траурная мелодия. Неожиданно ее нарушает высокий голос. Оглядываемся. Это Сергей Михалков что-то говорит своему спутнику. Гневное женское шипение разом оборвало неуместно громкую речь.

Из выступивших на панихиде запомнились Михаил Дудин, Ольга Берггольц и Майя Борисова.

Потом были автобусы до Комаровского кладбища, последнего пристанища Ахматовой. Обо всем этом написано множество воспоминаний свидетелей тех печальных дней.

17 июня в газете «Литературная Россия» было опубликовано стихотворение Ярослава Смелякова «Анна Ахматова»:

Не позабылося покуда

и, надо думать, навсегда,

как мы встречали Вас оттуда

и провожали Вас туда.

Ведь с Вами связаны жестоко

людей ушедших имена:

от императора до Блока,

от Пушкина до Кузмина.

Мы ровно в полдень были в сборе

совсем не в клубе городском,

а в том Большом морском соборе,

построенном еще Петром.

И все стояли виновато

среди хоругвей, вдоль икон –

без полномочий делегаты

от старых питерских сторон.

По завещанью, как по визе,

гудя на весь лампадный зал,

сам протодьякон в светлой ризе

Вам отпущенье возглашал.

Он отпускал Вам перед Богом

все прегрешенья и грехи,

а было их не так уж много –

одни поэмы да стихи.

Через несколько дней после похорон меня вызвал главный редактор Дмитрий Терентьевич Хренков и сказал, что у него есть давняя задумка издать хотя бы небольшой сборник стихов Анны Ахматовой. А чтобы Обком не зарезал идею на корню, стержнем книги должны стать циклы «Ветер войны», «Победа», «Луна в зените» и, возможно, «Поэма без героя». Редактирование он хочет поручить мне, тем более что в ближайшее время будет сдана в набор отредактированная мною же книга Алексея Павловского «Анна Ахматова. Очерк творчества». И, значит, издание самой Ахматовой – шаг вполне естественный и закономерный.

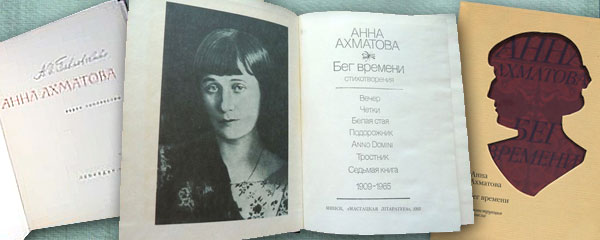

Я с горячностью стал доказывать: теперь, после смерти Анны Андреевны, получившей большой общественный резонанс, выпускать небольшой сборник Ахматовой не резон, тем более после солидного однотомника «Бег времени», изданного «Советским писателем» год назад. Не поставить ли перед партийным начальством вопрос об издании максимально полной Ахматовой? А за основу надо, конечно же, взять «Бег времени». Дмитрий Терентьевич обещал обмозговать это дело, а затем переговорить в Обкоме, шутливо заметив, что в случае неудачи по шапке получит не только он, но и я.

Вопреки опасениям Обком дал разрешение на издание книги, и она была включена в перспективный план: хрущевская оттепель пока еще была жива. Точнее – еле жива.

Договор на составление однотомника Лениздат заключил с Анной Генриховной Каминской – дочерью Ирины Николаевны Пуниной, падчерицы Ахматовой. Миловидная молодая женщина вызывала у меня чувство симпатии уже тем, что всю жизнь с раннего детства жила рядом с Акумой – так она называла Анну Андреевну. На фотографии 1965 года, где запечатлена Ахматова в Оксфорде после присвоения ей почетного звания Доктора литературы, рядом с нею – Анна Каминская.

К сожалению, ее составительская работа оказалась неудачной. В феврале 1967 года на ее имя было отправлено официальное письмо:

Уважаемая тов. Каминская!

В ходе работы над посмертной книгой А.А. Ахматовой издательство столкнулось с большими трудностями, обусловленными тем, что Вы лишены опыта текстологической подготовки рукописи. Представленный Вами текст нуждается в тщательной научной подготовке. Эту работу может выполнить только опытный специалист, хорошо знающий творчество А.А. Ахматовой. По рекомендации комиссии по литературному наследству А.А. Ахматовой мы расторгаем с Вами договор на составление сборника с тем, чтобы возложить это дело на специалиста, рекомендованного Союзом писателей.

Директор ПОПОВ Л.В.

Гл. редактор ХРЕНКОВ Д.Т.

К подготовке текстов и примечаний к отделу поэзии однотомника была привлечена Лидия Корнеевна Чуковская, а к подготовке текстов и примечаний к отделу прозы – Эмма Григорьевна Герштейн. Предисловие редакция попросила написать Корнея Ивановича Чуковского. У меня сохранилось его письмо от 23 сентября 1967 года:

Дорогая редакция,

Наконец-то я урвал несколько дней, чтобы приняться за работу над статьей об Ахматовой. В основу я положил свою недавнюю статью, но круто перерабатываю и дополняю ее новыми фактами, новыми мыслями.

Дней через десять могу выслать эту статью, но мне ВАЖНО ЗНАТЬ, должен ли я торопиться, то есть уверены ли Вы, что книга выйдет в этом году. Не произойдет ли того, что часто случается в наших издательствах: автора тормошат и торопят, а потом откладывают издание рукописи на полгода, на год – а то и на два года.

Прошу сообщить мне наверняка, уверены ли Вы, что книга тотчас же уйдет в типографию, или ей предстоит подвергнуться обычной волоките.

Мне это очень важно, ибо я откладываю все прочие срочные дела – и вплотную примусь за работу над предисловием – только в том случае, если у Вас есть уверенность, что книга намечена к скорейшему выходу.

Ваш Корней Чуковский

Главный редактор ответил без промедления:

Дорогой Корней Иванович!

Получили Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о сроках выпуска однотомника А.А. Ахматовой. Эту книгу мы сдадим в производство сразу же после того, как получим от Вас новый вариант вступительной статьи.

С уважением

Главный редактор - ХРЕНКОВ Д.Т.

Увы, опасения Корнея Ивановича оказались не напрасными. Выход книги затянулся не на полгода, не на год и не на два года, а на долгих девять лет! Но тогда никто не мог этого предвидеть. Очень быстро мы получили от Лидии Корнеевны тексты поэтического отдела. Естественно, в основу легла последняя прижизненная книга Анны Ахматовой «Бег времени», два экземпляра которой я выслал Чуковской для расклейки. Включены были и снятые цензурой стихотворения из «Бега времени», но опубликованные в журналах.

Вот отрывок из письма Лидии Корнеевны Д.Т. Хренкову:

…Из исключаемых Вами трех стихотворений я особенно жалею о «Стансах». Другие два печатались много раз (не помню, о каких стихах шла речь – Б.Д.), а это – ни разу. И там, в последних двух строках такой точный портрет Сталина!

Сообщаю, в каких журналах печатались возвращенные мною в книгу стихи:

«И скупо оно и богато…» «Юность»,1964,№4

Подвал памяти «Москва»,1966, №6

Наследница ---- “---- « ---- “ ----

«Нет, это не я, это кто-то другой страдает…»* ---- « ---- « ---- « ----

Из цикла «Юность» «Р.Т.», 1966, № 13

«Так отлетают темные души…» ---- « ---- « ----

«Если б все, кто помощи душевной…» ---- « ---- « ----

Победителям ---- « ---- « ----

Подражание армянскому * ---- « ---- « ----

«Привольем пахнет дикий мед…» «Звезда Востока», 1966, № 6

«Где-то ночка молодая…» * ---- « ---- « ---- « ----

«Я над ними склонюсь как над чашей…» ---- « ---- « ---- « ----

«Вот это я тебе взамен могильных роз…» ---- « ---- « ---- « ----

Многим «Литературная Грузия», 1967, № 5

Предсказание ---- « ---- « ---- « ----

«О, знала ль я, когда в одежде белой…» ---- « ---- « ---- « ----

«И ты ко мне вернулась знаменитой…» ---- « ---- « ---- « ----

«И увидел месяц лукавый…» ---- « ---- « ---- « ----

«Седой венец достался мне недаром…» ---- « ---- « ---- « ----

«За ландышевый май…» ---- « ---- « ---- « ----

(В этот список я, разумеется, не включаю те, выкинутые из «Бега времени» и восстановленные мною для Лениздата стихи, которые печатались в старых ахматовских сборниках – «Думали, нищие мы…» *, «Лето (Июль – Б.Д.) 1914», «Побег» и мн. др.)

Не печатались до сих пор лишь такие стихи:

Стансы *

«Я всем прощение дарую…» *

«А я иду, где ничего не надо…»

«За такую скоморошину…» *

«В каждом древе распятый Господь…» *

«Сколько б другой мне ни выдумал пыток…» *

«Светает. Это Страшный Суд…» *

«Глаза безумные твои…» *

Жму руку. Привет Борису Григорьевичу.

Л. Чуковская 19 июня 67

В вышеприведенном тексте отмеченные мною звездочками стихотворения были впоследствии сняты цензурой, кроме тех трех, о которых шла речь в письме Д.Т.Хренкова, копии которого в моем архиве, естественно, нет.

Все присланные Чуковской стихи я дотошно, строку за строкой сверял с прижизненными сборниками Анны Андреевны, тщательно исследовал еще не разобранный фонд Ахматовой (1073) в рукописном отделе Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Поскольку в те годы истребовать копии было невозможно, мне приходилось «дедовским способом» – авторучкой и карандашом – переписывать страницу за страницей ахматовские стихи, черновики, разного рода пометки. До сих пор храню эти свои листки, их выносить из Публички не возбранялось.

Мы с Лидией Корнеевной часто перезванивались, переписывались. У нас установились деловые, и – что очень важно – доверительные отношения. Она внимательно прислушивалась к моему мнению, часто со мною соглашалась, советовалась, поскольку я без промедления подключился к подготовке ахматовских текстов к изданию.

К примеру, я сразу же высказал недоумение по поводу странной и неоправданной, с моей точки зрения, перестановки стихов Ахматовой из одной книги в другую.

У меня сохранились семнадцать писем от Чуковской. Привожу лишь самые характерные, существенные письма или выдержки из них. Вот первое же адресованное мне письмо, которое начинается так: «Дорогой Лев Григорьевич». Не смею утверждать, но, видимо, в этот момент она подумала о Льве Николаевиче Гумилеве. Итак:

Дорогой Лев Григорьевич.

Пожалуйста, задавайте мне и впредь любые вопросы. Они очень полезны и для меня и для книги: я еще и еще раз проверяю текст…

Что касается перестановки стихотворения, заключающего «Подорожник» – то разве Вы не думаете, что мы должны в смысле расстановки стихов слушаться автора? Во время работы над «Бегом» я не один, а несколько раз замечала, что АА свободно перемещает стихи из «Четок» в «Белую стаю», или в «Подорожник», или наоборот. Меня это удивляло, спрашивала у нее – почему? Она ни разу мне, к сожалению, не объяснила, почему, но говорила «пусть будет – по-новому».

Однако Ваши доводы я считаю серьезными и ничего кроме ее воли противопоставить им не могу. Действительно, «Подорожник» в «Беге» кончается хорошо, сильно.

М.б. сделаем так: стихотворение «Проводила друга до передней» поставим в «Подорожник», но не последним – а перед стихотворением «Ты мог бы мне сниться и реже», т.е. после «В зеркале»?

Тогда кончаться будет по «Бегу», но воля АА все-таки сохранена: стихотворение окажется передвинутым в «Подорожник».

Будьте здоровы.

Жду новых вопросов!

Привет Дмитрию Терентьевичу.

Жму руку

Л. Чуковская 30/VI 67

Среди прочего изумило и обеспокоило меня тогда одно важное обстоятельство. Дело в том, что все стихотворения, не вошедшие при жизни Ахматовой в ее сборники, Чуковская включила в основной корпус книги, руководствуясь собственной интуицией и датировкой стихов. В академических изданиях, в том числе серии «Библиотека поэта», подобный подход к составлению недопустим. Всюду неопубликованные при жизни автора стихи выносятся в особый, завершающий книгу раздел. Своими соображениями я по телефону поделился с Лидией Корнеевной. Однако она на этот раз была непреклонна, с нескрываемым раздражением сказала, что многолетняя дружба с Анной Андреевной и статус составителя дают ей право не оглядываться на других, а делать так, как она считает нужным. Вступать в полемику я не стал, решив, что уж пусть будет так, как есть, читатели простят явную несуразность, лишь бы том Ахматовой увидел свет...

Довольно часто я бывал в Москве, встречался и с Лидией Корнеевной, и с Эммой Григорьевной, которая вплотную занималась прозой Ахматовой, даже по приглашению Лениздата приезжала в Ленинград для работы в рукописном отделе Публичной библиотеки.

Однажды в августе я позвонил Чуковской и сказал, что через неделю буду в Москве, чтобы отработать с нею накопившиеся вопросы, а затем улетаю в Саратов к родственникам. Лидия Корнеевна заметила, что приезд мой очень кстати, тем более, что со мною хочет встретиться Корней Иванович в Переделкино.

Незадолго до этого в Лениздате вышла книга А. Павловского о творчестве Анны Ахматовой. Узнав, что я увижу в Москве Чуковских, Алексей Ильич попросил передать свою книгу Корнею Ивановичу, сделав на титульном листе дарственную надпись.

…В назначенное время в квартире на улице Горького, 6 мы долго беседовали с Лидией Корнеевной о «Поэме без героя», которая наконец-то будет напечатана в полном виде. К тому времени цензура становилась все более и более придирчивой, особенно ее раздражала тема сталинских лагерей. Издательские работники почувствовали это раньше всех. Предугадывая цензорские «наезды», я высказал тревогу за строки из «Решки» и из «Эпилога»:

И проходят десятилетья,

Пытки, ссылки и смерти… Петь я

В этом ужасе не могу.

<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>

А за проволокой колючей,

В самом сердце тайги дремучей

Я не знаю, который год,

Ставший горстью лагерной пыли,

Ставший сказкой из страшной были,

Мой двойник на допрос идет.

А потом он идет с допроса,

Двум посланцам Девки Безносой

Суждено охранять его.

И я слышу даже отсюда –

Неужели это не чудо! –

Звуки голоса своего:

За тебя я заплатила

Чистоганом,

Ровно десять лет ходила

Под наганом,

Ни налево, ни направо

Не глядела,

А за мной худая слава

Шелестела.

…А не ставший моей могилой,

Ты, крамольный, опальный, милый,

Побледнел, помертвел, затих.

Разлучение наше мнимо:

Я с тобою неразлучима,

Тень моя на стенах твоих.

Лидия Корнеевна гневно говорила о тех жутких временах, о своей личной трагедии, когда был арестован и расстрелян ее муж, о трагедии Анны Андреевны: ее муж Николай Николаевич Пунин и сын Лев Гумилев были узниками ГУЛАГа.

Я твердо пообещал сдать в набор полный текст поэмы, а там уж, как говорится, куда кривая вывезет. А вот в относящихся к Ленинграду строках

…А не ставший моей могилой,

Ты, крамольный, опальный, милый,

Побледнел, помертвел, затих –

эпитеты «крамольный, опальный» вполне могут проскочить, поскольку речь идет о старом городе, о временах, можно сказать, «доисторического материализма».

Мое лукавство Лидия Корнеевна приняла за чистую монету и совершенно серьезно заметила, что я ошибаюсь, что Ахматова говорит о нашей, новейшей истории. А я снова твердо заявил, что уверен в своей правоте. Чуковская была явно недовольна моей непонятливостью и не захотела продолжать дискуссию. Интересно, что разговор наш она продолжила в следующем письме. Но об этом – позже. На прощанье она сообщила, что Корней Иванович будет ждать меня в Переделкино завтра в полдень.

…В середине дня я приехал в Переделкино. Конечно же, я волновался. В самом начале войны отец ушел на фронт, а меня с братом и мамой эвакуировали из Ленинграда на ее родину – в глухую костромскую деревню Федоровское Чухломского района. Там я пошел в первый класс, там прочитал первую в своей жизни книжку «Федорино горе». Шагая по тенистой дороге к даче Чуковского, еще издали увидел высокую фигуру в окружении ребятни и сразу понял, что это он. Дети бегали вокруг Корнея Ивановича, смеялись и отнимали друг у друга его палку. Я приблизился к этой счастливой компании, поздоровался, назвал себя. Веселый галдеж тотчас прекратился. Корней Иванович пообещал детишкам продолжить общение в другой раз и повел меня к себе.

Обосновались мы на открытой веранде второго этажа. Был солнечный жаркий день, а Корней Иванович сидел напротив меня в теплом свитере, на колени был наброшен плед.

Наш недолгий разговор в основном касался книги Анны Ахматовой, он снова и снова выражал беспокойство, как бы издание ее не затянулось, а я как мог его успокаивал, уверял, что Лениздат заинтересован в скорейшем выпуске книги. Тут я вспомнил просьбу Павловского – передал книгу об Анне Андреевне, выпущенную нами в сжатые сроки.

Корней Иванович поинтересовался, откуда я родом, где учился, кто мои родители. Я коротко отвечал, рассказал о первой прочитанной во время войны книжке, о том, что родителей тогда же лишился, зато завтра вылетаю в Саратов знакомиться с тещей, которая, надеюсь, заменит мне маму. Корней Иванович рассмеялся и сказал, что мне трудно понять его веселье, поскольку в его время как правило женились после знакомства с будущей тещей, а в нынешнее время – вот такие забавные истории, когда с родителями жены знакомятся после свадьбы.

В конце разговора Корней Иванович спросил, не составит ли мне труда в Саратове передать от него бандероль директору музея Н.Г. Чернышевского – внучке писателя Нине Михайловне Чернышевской. Я, конечно же, с готовностью согласился и через пару дней вручил пакет адресату.

У Корнея Ивановича я был еще дважды, и каждый раз он, улыбаясь, интересовался, как поживает моя теща, передаю ли я ей от него приветы. А вот книга А. Павловского ему не понравилась, поскольку он не усмотрел в ней ничего нового, самостоятельного, все в ней не выходит за рамки давным-давно написанного об Ахматовой самим Чуковским. Мнение Корнея Ивановича я Павловскому не передал, считая его излишне строгим.

Переписка с Лидией Корнеевной продолжалась.

18/IХ 67

Дорогой Борис Григорьевич.

…Хотя мы виделись с Вами всего несколько дней назад, но у меня уже накопились дела к Вам. Очень прошу вникнуть и ответить.

…Помните ли наш разговор насчет варианта строки в Эпилоге Поэмы? У нас стоит

Ты, гранитный, кромешный, милый

а надо

Ты, опальный, крамольный, милый.

Вы тогда предположили, что это относится (последнее) к старому времени, а я сомневалась, как и что. Так вот, я пришла к мысли, что Вы правы – и она имеет в виду старый Питер. Поэтому исправьте, пожалуйста, эту строку – или, если хотите, я исправлю в корректуре…

Жму руку.

Саша, Э<мма> Г<ригорьевна> и К.И. кланяются.

Л. Чуковская

По телефону Лидия Корнеевна благодарила меня за неслыханно смелое предположение об ахматовской строке, относящей события к временам «доисторического материализма». При этом она шутливо сокрушалась, как же не смогла сразу понять, что скрывалось тогда за моим упрямством и сверхсерьезным тоном.

Позднее мне удалось убедить цензора, что «опальный, крамольный» город вовсе не Ленинград, а старый дореволюционный Питер.

30/1Х 67

Дорогой Борис Григорьевич.

…Насчет цикла стихотворений Б.П. – это надо решать зрительно, а у меня нету перед собой рукописи. Придется решать Вам…

В архив, если можете, пойдите. Гумилев говорит: в Ф<онтанном> Доме АА жила с 27 года. Герштейн сообщает, что выехала она в 52. Очень может быть, это так и есть – но память подводит. Архив точнее. Кроме того, я знаю наверное, что она и до этого (т.е. до того, как переехала к Пунину в кв. 44) жила недолго во флигеле Фонтанного Дома, а когда? Не знаю…

Насчет «Путем всея земли» Вы поступили верно…

К.И. кончает статью. Жму руку. Л. Чуковская.

5/Х 67

Дорогой Борис Григорьевич.

Посылаю примечания.

…Хочу с Вами посоветоваться. Подумайте о том, не снять ли примечание к Царскосельской Статуе? (общеизвестное) Ведь не объясняю строчку из «Наследницы»:

Фелицу, лебедя, мосты

…Напоминаю Вам нашу просьбу – прислать подписи под фотографиями АА.

А какой фотографией будет открываться книга?

Жму руку.

Л. Чуковская

6/Х 67

Дорогой Борис Григорьевич!

…Я Долго не могла понять Ваших вопросов, но потом поняла, разобралась. Тут есть моя вина, и большая, которая и запутала Вас. Сейчас я на все отвечу и все распутаю.

Нечет – это книга.

Седьмая книга – это книга.

В Седьмую книгу входят циклы:

Тайны ремесла

В сороковом году

Ветер войны (кончается «Справа раскинулись пустыри»)

Победа

Луна в зените

Смерть

С самолета и т.д.

В книгу Нечет входят циклы:

Городу Пушкина

Песенки

Три стихотворения

Античная страничка и т.д. и т.п.

Путаница вызвана тем, что Ветер войны в «Беге» почему-то – и безусловно в редакции, п.ч. в папках моих этого нет – выделен крупнее, наравне с названиями книг, в то время как это всего лишь ц и к л - один из циклов «Седьмой книги».

Это было сделано без меня, уже в Ленинграде – а моя вина в том, что при расклейке я не заметила этой несуразицы и тем ввела в заблуждение Вас и, боюсь, оформителя…

Получили ли Вы примечания?

Жму руку. Отвечаю в минуту получения Вашего письма.

Л. Чуковская

P.S. Статья К.И. у машинистки.

Дорогой Борис Григорьевич.

Сегодня – 3/1 – получила Ваше письмо и фотографии.

Пишу, чтоб сказать, что задачу Вы мне задали очень трудную.

Из присланных Вами 18 фотографий я знаю 4.

Я никогда их не собирала и никогда ими не интересовалась.

У Э.Г. умирает сестра. Она там – у постели. Я говорила с ней по телефону. Кроме того, о снимках она тоже знает мало и приблизительно…

Я попробую сделать, что могу – но на это надо время и время.

Вы прислали мне список тех дат и мест, которые Вам известны. Но Вы не указываете, откуда Вы их взяли. А источник мне знать необходимо…

Затем: фотография в Оксфорде (№16) – ужасная. Это какие-то похороны. Я бы ее удалила…

Я попробую привлечь к работе Толю Наймана и Мишу Ардова.

Насчет примечания к «Огромной скале» я, разумеется, не забыла. Но Ладыженская, сообщившая мне множество сведений об этих стихах – названия места не знает. Так что примечания не будет.

В примечаниях моих за это время набралось уже довольно много стилистических поправок…

Конечно, я буду советоваться с К.И. о фотографиях. Но сомневаюсь, чтобы он многое знал. У него есть 2- 3, подаренные ею – и всё…

Жму руку

Л.Чуковская

P.S. В последние годы АА сама собирала свои фотографии и указывала на них даты и места. Но где они? У Пуниных? В Публ. Библ.?

9/1.68

Дорогой Борис Григорьевич!

…Я думаю, Вам следует пригласить в редакцию Анатолия Генриховича Наймана и Иосифа Александровича Бродского и показать фотографии им… у них могут быть старые снимки, подаренные АА, с помеченными ею датами…

Так, совместными усилиями, мы сделаем подписи без ошибок…

В № 12 «Вопросов литературы» в чьей-то рецензии на книгу Павловского упоминается «Реквием». Говорится о том, что Ахматова изобразила «драматические события 30-х годов» (т.е. очевидно сталинщину, ежовщину)…

Нельзя ли снова поставить вопрос о напечатании Реквиема? Вот тогда мы выполнили бы свой долг перед АА и перед читателем.

Что Вы думаете об этом?

Будьте здоровы. Жму руку

Л. Чуковская

Досадно, что наша трудоемкая работа по розыску, подготовке фотографий, их датировке в конце концов оказалась невостребованной. А фотографий в книге должно было быть шестнадцать, не считая фотопортрета Ахматовой работы М.Наппельбаума на фронтисписе. У меня сохранились и сами фотографии, и типографские оттиски этих фотографий.

Книга вышла и без примечаний к стихам, которые были, по сути, главной частью работы Лидии Корнеевны.

Я продолжал знакомиться в рукописном отделе Публичной библиотеки с архивом Анны Ахматовой. Чтобы попасть туда, необходимо было запастись официальным письмом издательства. Сейчас это кажется весьма странным, но в те годы такие процедуры соблюдались очень строго.

<…>января 1968

Заведующему рукописным отделом

ГПБ им. Салтыкова-Щедрина

тов. Мыльникову А.С.

В Лениздате готовится к печати однотомник избранных произведений А.А. Ахматовой, куда входит большое количество фотографий автора. У нас возникли трудности с их датировкой.

Просим Вас разрешить редактору ДРУЯНУ Б.Г. сверить имеющиеся в нашем распоряжении фотографии с теми, которые находятся на хранении в Вашем отделе.

Гл. редактор / Хренков /

Долгих два месяца я не звонил и не писал писем в Москву. У меня были серьезные неприятности. По доносу в ЦК КПСС поэта-сатирика Бронислава Кежуна с меня усердно «снимали стружку». Я пребывал если не в подавленном, то в довольно мрачном состоянии.

Дорогой Борис Григорьевич.

Что-то от Вас долго нет вестей, это на Вас не похоже и я начинаю беспокоиться.

Я от Вас не получила подтверждения о посланных мною двух последних подписях к фотографиям.

Затем я уже два раза просила Вас вернуть мне фотографию АА, сделанную Бродским – 1963, Комарово, профиль. Вы написали мне, что она не нужна. Где же она?

Уж не больны ли Вы? Сейчас всюду грипп.

Пожалуйста, отзовитесь.

6/III 68

А я все тянул с отправкой Лидии Корнеевне уже снятой фотографии, надеясь на то, что все утрясется, о чем неуверенно уведомил ее по телефону.

Казалось, вот-вот работа над книгой закончится, и читатели наконец получат драгоценный подарок. Однако застойное затишье уже приказало долго жить. Над общественной жизнью сгущались тучи, идеологический пресс все заметнее давил на литературу. В полной мере я ощутил это на себе. Через много лет я прочитал переписку Л.К.Чуковской с академиком В.М.Жирмунским. Вот что она сообщила ему в письме от 27 апреля 1968 года: «…Сейчас у меня побывал Владимир Григорьевич <Адмони>. И тут же мельком сказал, что в Лениздате снят Друян – за книгу Горбовского – и все книги, подписанные им к набору, пересматриваются».

Только чудо спасло тогда меня от увольнения с работы.

Появившуюся корректуру книги Анны Ахматовой в это самое время неторопливо изучали то ли в партийных, то ли в цензорских кабинетах, что, впрочем, одно и то же. Ничего хорошего от вердикта этих всевластных структур ожидать не приходилось. Делиться же своими опасениями в этот напряженный момент ожидания я ни с кем не помышлял.

Однажды меня пригласил в свой кабинет цензор. На его столе лежала раскрытая корректура на странице со стихотворением «Последняя роза». Эпиграфом служила строка: «Вы напишете о нас наискосок. И.Б.». Улыбаясь, хозяин кабинета поинтересовался, кто скрывается за инициалами И.Б. В ответ я заметил, что об этом надо было бы спросить у автора, но, увы, увы… Цензор моей иронии не принял и сухо сказал, что на самом деле я отлично знаю, кто такой И.Б., но почему-то поделиться с ним своим знанием не желаю. Продолжая «валять ваньку», я предположил, что И.Б. - скорее всего Иван Бунин. Цензор, уже сердито глядя мне в глаза, твердо произнес, что И.Б. – это Иосиф Бродский и что я напрасно играю в угадайку, эпиграф же безоговорочно снимается. Если я не согласен, будет снято все стихотворение.

Мой редакторский экземпляр корректуры по распоряжению Дмитрия Терентьевича Хренкова был отправлен на рецензию академику Виктору Максимовичу Жирмунскому, который в это самое время работал над подготовкой стихотворений и поэм Анны Ахматовой для Большой серии «Библиотеки поэта».

Виктор Максимович написал обстоятельный пятистраничный отзыв, который завершался следующей фразой:

«В заключение я хотел бы еще раз приветствовать своевременную, очень нужную и вполне компетентную публикацию, подготовленную Лениздатом, и пожелать скорейшего выхода в свет издания, которого с нетерпением ждут советские читатели.

Академик /В.М. Жирмунский/

23.VI. 68

А днем раньше, получив перечень снятых цензурой стихов, я отправил письма одинакового содержания В.М. Жирмунскому и Л.К. Чуковской.

22 июня 1968

Ленинградская обл.,

Комарово, ул. Кудринская, 4

Жирмунскому В.М.

Уважаемый Виктор Максимович!

Уточняю изменения в лениздатовской верстке Анны Ахматовой:

1) на стр. 419 снимается четверостишие “За такую скоморошину…”

2) на стр. 497 снимается эпиграф Иосифа Бродского “Вы напишете о нас наискок” к стихотворению “Последняя роза”.

3) на стр. 553 снимаются три строки из Х строфы “Решки”.

4) на стр. 561-562 снимается кусок из “Эпилога, начиная со строки “А за проволокой колючей” и кончая строкой “А за мной худая слава шелестела”…

С уважением /Б.Г. Друян/

Тут стоит заметить: отнюдь не всё в те далекие советские годы было худо. Почта, например, работала очень даже хорошо. Письмо мое быстро дошло до адресата, и всего через четыре дня Виктор Максимович написал мне:

В Лениздат

Редактору Б.Г. Друяну

Комарово, 25 июня 1968.

Уважаемый Борис Григорьевич

Я надеюсь, что Вы уже получили мою рецензию на “Стихи и прозу” Ахматовой, которую моя жена собиралась Вам доставить… Был бы очень рад узнать, что она отвечает своему назначению.

Получил Ваше письмо от 22 июня. Спасибо за уточнения! Должен признаться, что одно обстоятельство вызвало мое негодование. А.А. при жизни была очень огорчена и возмущена тем обстоятельством, что при редактировании “Бега времени” редактор счел нужным снять эпиграф из Иосифа Бродского. Теперь, через несколько лет после того глубоко печального инцидента, Вы делаете то же самое, на этот раз без всякого серьезного основания. Поэт и переводчик Иосиф Бродский – советский гражданин, его стихи не запрещены, а следовательно А.А. Ахматова имела полное право цитировать их в эпиграфе. За последнее время у нас печатались его стихи и переводы, а Академия Наук СССР в Москве поручила ему и включила в печатный каталог своей серии “Литературные памятники” подготовляемый им под моей редакцией перевод “Английских поэтов ХV11 века». Добавлю от себя, что Иосиф Бродский, по моему мнению, – один из трех-четырех лучших советских поэтов наших дней, стихи его выделяются своей изумительной красотой и силой, недаром АА (так же, как покойный С.Я. Маршак и ныне здравствующий К.И. Чуковский) так ценили его поэзию. В иностранных литературных журналах, за которыми я слежу, почти каждый месяц появляются отзывы о его стихах, очень положительные, причем без всякого отношения к политике. Прошу Вас сообщить мое мнение по этому вопросу Вашей главной редакции, поскольку она почтила меня обращением ко мне за рецензией на подготовленное Вами издание.

С товарищеским приветом В. Жирмунский

Получив это письмо, я по телефону сообщил Виктору Максимовичу, что, к сожалению, решительно ничего поделать нельзя, что эти злосчастные изъятия не мои, что они, я это знаю точно, обсуждению не подлежат.

Виктор Максимович взволнованно сказал, что я человек безусловно плохой, раз не хочу воздействовать на тех, кто осмеливается поднять руку на стихи Анны Ахматовой. Я не решался прерывать гневную речь академика, а он меня добил: мою редакторскую корректуру книги он не вернет. И повесил трубку.

Расстроился я не на шутку, тут же рассказал о разговоре Д.Т. Хренкову. Он тоже встревожился и попросил как-нибудь убедить Виктора Максимовича вернуть корректуру – до подписания к печати она в принципе не должна находиться за пределами издательства.

Отложив все дела, я помчался в Комарово на дачу к своему университетскому учителю профессору Наумову за советом. Кстати, в это время я редактировал его монографию «Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха». Многоопытный, мудрый Евгений Иванович был в свое время главным редактором издательства «Советский писатель». Он сразу все понял и поспешил меня успокоить: сегодня же он переговорит с профессором Макогоненко, к которому очень расположен Жирмунский. А уж Георгий Пантелеймонович наверняка сможет убедить академика вернуть корректуру редактору.

Все получилось так, как предполагал Евгений Иванович. Макогоненко обрисовал Жирмунскому истинное положение дел, не забыв сказать, что их общий в недавнем прошлом ученик Друян будет иметь жуткие неприятности, вплоть до увольнения с работы с «волчьим билетом», если не получит свой экземпляр корректуры.

Через день посыльный от Жирмунского вручил мне пакет с многострадальной корректурой. А по телефону Виктор Максимович поинтересовался, получил ли я от него пакет, а затем сказал, что был неоправданно строг, а теперь, после разговора с Георгием Пантелеймоновичем, понимает, что я человек хороший, решительно ни в чем не повинен и что он искренне сожалеет… Я был смущен: сам академик Жирмунский сожалеет!.. Главное же – корректура вновь лежала передо мною на столе.

Добрейший, наивный Виктор Максимович тогда еще не знал, что и в подготовленном им томе Ахматовой для Большой серии «Библиотеки поэта» цензура вскоре не пощадит те же самые стихи, что и у нас. Чего ж тут удивляться, если в более «вегетарианское» время они были зарублены при издании «Бега времени».

Книги со стихами Анны Ахматовой, изданные в разные годы

Борис Друян

Начало. Окончание