"Попытка вспомнить". Часть седьмая

Мы продолжаем публикацию воспоминаний журналиста и писателя Магды Иосифовны Алексеевой (4.11.1931 - 27.08.2020), выпускавшихся в издательстве "Геликон плюс" в 2008 году под названием "Попытка вспомнить".

От автора: " Легко ли рассказать собственную жизнь? Казалось бы, ну что тут сложного: вспоминай и записывай. Но чем больше погружаешься в такое "записывание", тем дальше и неразличимей становиться горизонт.

От автора: " Легко ли рассказать собственную жизнь? Казалось бы, ну что тут сложного: вспоминай и записывай. Но чем больше погружаешься в такое "записывание", тем дальше и неразличимей становиться горизонт.

Написав первую в предлагаемом сочинении фразу, я уже знала последнюю: "Когда же мы вернемся?" И знала ответ: никогда.

И все же "житейские записки", как определяет мемуары словарь Даля, позволяют, если не вернуться, то хотя бы оглянуться, вспомнив лица, имена и даты. Не все, разумеется, вспомнить и не всех, кого помнишь, назвать…

Да простят меня не названные здесь".

Вокзалы, всё вокзалы – ожиданья.

Здесь паровозы, полные страданья,

Горят, изнемогая, на глазах…

Н. Тихонов

Теперь это все меньше относится ко мне – вокзалы, паровозы, встречи. А когда-то вся жизнь состояла из них.

– Твою книгу стихов, – говорила Инга, – мы назовем "На вокзалах в дыму".

Не было никакой книги стихов и уже не будет. Да и Бог с ней.

На вокзалах в дыму время рвется, как нить.

На вокзалах кончается счастье.

Три года – в разных городах. Три года со дня встречи с Борисом. Боже мой, как это было давно!

Три года – в разных городах. Три года со дня встречи с Борисом. Боже мой, как это было давно!

Приезжай! Я заброшу тетради,

Перестану писать стихи,

Чтобы сердце свое не тратить

На обычные пустяки.

Приезжай! Я смешаю числа,

Даже время остановлю –

Облака над Москвой повисли…

Приезжай! Я тебя люблю.

Только помнить о том не надо,

Что безжалостный ждет вокзал.

Приезжай! Я хочу, чтоб рядом

Были снова твои глаза.

Видишь, сколько солнца и света,

Ветер треплет страницы книг.

Жаркий воздух. Сухое лето.

Ожиданий часы и дни.

Тогда были еще паровозы, и вокзальный едкий дым, и поезд из Москвы в Ленинград шел четырнадцать часов!

Что делать с письмами? – вот вопрос. Скопилась гора писем. Что вообще делать с бумагами – свидетельствами жизни? Сжечь, конечно, благо есть печка на даче. Но есть Марина, абсолютно мой человек, мой слушатель и читатель, всё понимающий. Только зачем ей ворох не своих радостей, бед и обид? В своих бы разобраться. Это для нее теперь "вокзалы, всё вокзалы – ожиданья". Это с ней сбылось то, на что я так странно надеялась (и о чем уже писала здесь), что, может быть, будет еще одна жизнь – в Москве. Дети идут дальше нас – и прекрасно. Каждую ее удачу (в журналистике) проживаю как свою. Но дети идут не только дальше нас, но и дальше от нас. "Что же сетовать теперь?.." Теперь когда та самая нить времени истончилась, истончилась… А видимся редко, а по-другому и быть не может.

Письма (есть просто письма, а есть такие – как счастье), рукописи, телеграммы, записки… Бумажные свидетельства жизни. "Год это уже неплохо. Алька." – это в 1957-м из Кеми, где Алька Ермак работала. (В мае 2006 года, если доживем, будет пятьдесят – "Золотая свадьба", вот тебе и "неплохо".

"Гони по этваренке завтра утром". Над этой телеграммой ломала голову вся моя московская компания. Какая такая загадочная "этваренка"? Я, наконец, догадалась, что это – искаженный на телеграфе Маяковский: "Гони, поэт, варенье". А вот записка от Инги Юрченко и Лиды Квасниковой: "Мы пришли, а тебя нет". Листок свернут, а сверху: "Ма – где?"

Я в самом деле считаю, что Бог с ней, с неосуществленной книгой стихов. Ушло время. Оно уходит-проходит и уносит с собой остроту желаний. Как мне вначале хотелось, чтобы "Как жаль, что так поздно…" заметила критика! Ничего этого не случилось, заметили только "свои". Замечательную (и первую!) рецензию написала Галя Нечаева. Потом Лена Брускова в "Культуре", Вернандер в "Книжном обозрении" (чего ей стоило "пробить"!). А из чужих, профессиональных критиков – никто. Ну, и пусть, сейчас уже ничего и не надо: время ушло. И только Наталья все еще носится с идеей издать мои стихи. Она их помнит лучше, чем я. Вместе с Володькой Беловым они хотели собрать, выпустить… Но и Володьки уже нет. Он умер внезапно, в электричке, по дороге в Москву. Это он так и не стал поэтом. И я вроде собиралась про это написать, а потом все куда-то забросила… Это даже имело название – Пролог.

Пролог

Он хотел написать рассказ про женщину, желавшую воспитать сына поэтом, а тот так и не стал поэтом, промаялся над листом бумаги всю жизнь, сочинял, сочинял, но разве стихи сочиняют? Они льются, как дождь, успевай подставлять тазы и ведра.

И вот уже нет никого: ни той несчастливой женщины – ничего из ее затеи не вышло, – ни ее сына, ни его самого. А меня все мучает память о них. Почему? Может потому, что они остались во времени, про которое ничего не сказано? То есть, сказано очень много, километры слов, но что-то главное теряется за горизонтом – не разглядеть, что-то дрожит в зеленоватом мареве над раскаленным асфальтом в жаркий июльский день.

– Ночью, когда много звезд, пахнет звездной пылью…

– Это кто сказал?

– Это я сейчас придумал.

– Красиво… А днем пахнет просто пылью. Как сейчас.

Возвращались с пляжа, из Серебряного Бора, лето, июль, жара. И только в метро спасительный сквозняк гулял меж мраморных колонн и раздувал ее полотняную юбку в складку.

– Мокры ее волосы после купанья, и в грустных глазах огонек прощанья…

– Это кто написал?

– Не помню.

– А я помню. Это – Долматовский. Я была в него влюблена после восьмого класса, в его фотографию на обложке "огоньковской" книжки. Даже разузнала в справочном его адрес.

– Зачем?

– Не знаю. Он жил здесь, на Гоголевском бульваре, я поднялась на четвертый этаж вон в том сером доме – видишь? – и постояла у его дверей.

– Дурочка.

– Ничего не дурочка. Не знаешь ты девчачьей психологии… Да нет, конечно, дурочка. Жаль только, что уже не дурочка и знаю, что Долматовский – никакой поэт.

– А помнишь "Виллу Виола"?

– Да. "Я все о Наташе, Наташе, Наташе, а ты все о Нине, о Нине, о Нине…"

– Это про меня.

– Что за Нина? Кто такая?

– Ничего не знаю про Нину.

– А про Наташу?

– Про Наташу все знаю. И как ветер ее юбку раздувает. Ревную к ветру!

– Ох, Аркадий, не говори красиво!

– Что еще за Аркадий?

– Зааркадий, заарканил…

Она срывается, хохоча, по бульвару, он догоняет ее и на секунду прижимает к себе, целоваться при всех еще не принято, и он нехотя разжимает кольцо и долго ощущает пустоту в руках…

Вот он-то и не стал поэтом. А она из полудетской влюбленности нырнула в водоворот настоящей любви, нахлебалась, наревелась, намучалась, стала счастливой и мудрой, мудрее своего взрослого избранника с его беременной женой, с войной за плечами, с уже напечатанной книгой первых рассказов, с его ревностью к ее полудетской любви.

– Напишу рассказ, как мальчишка собирался стать поэтом, потому что так захотела мать, помешанная на стихах, – зло говорил он.

– Чего же ты злишься?

– Разве я злюсь?

– Злишься, злишься. А еще утверждал, что его мать из лучшего на земле поколения.

…Смыло волной, водой, надо было вглядеться, вслушаться, следовало бы запомнить, каким оно было, это поколение. Запомнить? И что делать с этой памятью? Что вообще делать, если волной, водой смывает и смывает поток за потоком?..

Володькину мать Розалию Яковлевну в юности (те самые 20-е – 30-е годы!) называли Розинкой. У нее были какие-то долгие мучительные отношения с поэтом Георгием Шенгели:

И щелкнула застежка бус,

И снова, как в былые годы,

К твоим ногам бросаю груз

Вдруг опостылевшей свободы.

Эти ее стихи (со ссылкой на нее, разумеется) я взяла в повесть "Что будет". Мы всегда подозревали, что Володька – сын не Белова, а Шенгели, но доподлинно этого и сам Володька, я думаю, не знал. Но когда Шенгели умер, он рыдал в голос в доме у Вернандер. В том старом бревенчатом доме на Бауманской.

Таинственна ли жизнь еще?

Таинственна еще.

А. Кушнер

В 1976 году мы с Борисом уехали с Васильевского на Петроградскую. Первая в нашей жизни отдельная квартира, но "коммунальный синдром" еще долго преследует меня в моих снах: будто переехали в новую квартиру, а там (как же так?!) – соседи. Теперь соседи только внизу, вверху и сбоку. "Сбоку", то есть на той же лестничной площадке – Коркины, Юра и Федя. А была Лена, с которой я очень дружила. Лена умерла, долго и тяжко болела. Я через стенку буквально чувствовала ее отчаянье, как теперь Юрину безутешность. Мы и попали-то в этот дом благодаря Лениной матери, которой очень хотелось, чтобы в соседках у ее дочери оказалась я. Мать Лены – Василиса Кулик-Ремезова "дважды генеральша Советского Союза", как называли ее в Доме прессы. Она примчалась ко мне, узнав, что Романов "подписал" мне квартиру, и уговорила взять ту, где мы и живем сейчас.

Однажды мы заливаем тех, что живут внизу. Старый татарин на ломаном русском ругается матом: "Думаешь, если ты на черной "Волге" ездишь – тебе все позволено!". "Триста лет мы жили под татарами – теперь они под нами", – замечает по этому поводу Борис.

"Были сборы недолги – сели в черные “Волги”", – острил Юра Николаев. Между прочим, вот как разительно изменилась жизнь: когда мы сюда приехали, наши "Жигули" были единственными во дворе – сейчас не пройти, не проехать.

На черной служебной "Волге" я в самом деле ездила пять лет, пока была редактором "Ленинградского рабочего", но потеря этой "привилегии" не произвела на меня никакого впечатления, а вот то, что как игрушку из рук, отняли газету… Именно к этому времени я, как мне казалось, по-настоящему научилась в ней работать, понимать, ориентироваться в жизни города, области… Так было жалко – не передать!

Из семейного альбома. Прощание с "Ленинградским рабочим", 1978 год

Из семейного альбома. Прощание с "Ленинградским рабочим", 1978 год

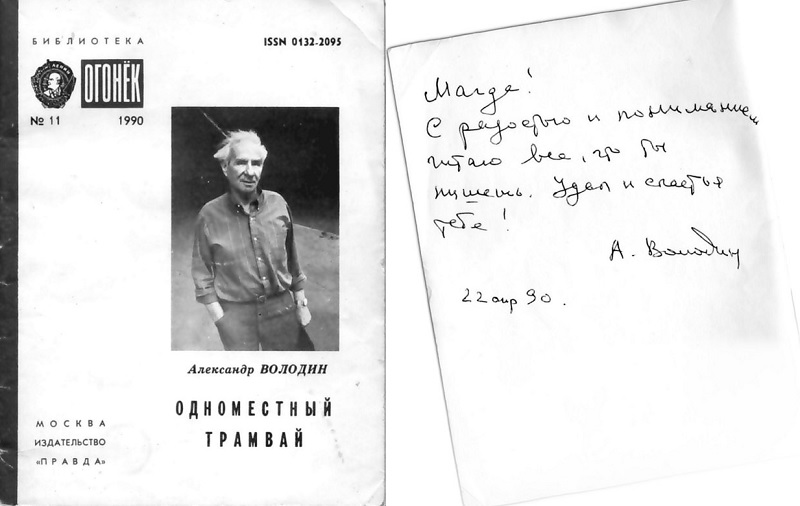

Таинственность жизни – в ее нескончаемости. Что бы ни случилось, она (пока она есть), как вода, находит лазейки и течет себе, течет, утекает. "Доверься жизни, – сказала мне как-то Наташа Крымова. – Она сама найдет выход". Разговаривали в квартире Александра Моисеевича Володина, где она тогда остановилась. В том же доме, в двух кварталах от меня, она обычно жила у Нели Пляцковской, своей (ставшей и моей) ближайшей подруги. Теперь так странно видеть на этом доме, на нашей с Нелей общей Большой Пушкарской профиль Володина, запечатленный в камне…

Когда-то он приходил к нам на Васильевский в самом начале 60-х, приносил свои магнитофонные пленки с записями Окуджавских песен. Он знает Окуджаву! – вот что было тогда главным для нас в нем. Но и ставши классиком, он совсем не "забронзовел". Неля по праву дружбы называла его Шуриком.

– Шурик прочел твою книгу и собирается тебе позвонить.

– Да?! А что он сказал? Что?

– Ну, услышишь…

О, это было счастье – услышать. Я разревелась прямо в телефонную трубку.

– Почему ты плачешь? – удивился он. А сказал вот что (я сразу записала, пока помнила, его слова):

4/VII-99 г.

А.М. Володин:

"Ошеломительная книга. Я уже несколько дней живу в твоей книге. Это – целый мир. Ты создала целый мир удивительных людей, подробностей. Это – моя жизнь с 30-х годов, когда тебя еще не было и до сегодняшних дней, когда я еще есть. Столько наблюдений, характеров, как ты замечательно помнишь всё. Я думаю, Боже мой, как я бедно жил! С кем я общался? С массой народа, но я их не помню. Столько случайного! А среди каких прекрасных людей жила ты! Это твои знакомые, родственники, я их вижу – это целый мир. Ошеломительная книга! Я прочел "Московский роман" и снова стал его читать… И рассказы… Эту книгу все должны прочесть. Там так много сказано, так много…"

(по телефону)

Таинственность жизни еще и в том, что никогда не знаешь, куда она тебя "развернет", во что ввергнет. Вот так неожиданно в 1984 году я стала редактором спортивной (!) газеты.

Когда умер Брежнев (главный фигурант той абсурдной авроровской истории), я написала в обком заявление с просьбой дать мне работу и получила примечательный (он до сих пор у меня хранится) ответ: просим придти в такой-то кабинет в свободное от работы время.

Пришла в ненавистный, до боли знакомый коридор, в кабинет, где когда-то сидел Саша Осипов. В это время он, уже изгнанный Романовым из Ленинграда, работал в Москве, в ТАССе. Но это уже в 1989-м, а пока еще 1984 год, апрель, и я, не зная, что мне сейчас предложат, вхожу в бывший осиповский кабинет.

Предлагают быть редактором "Спортивной недели Ленинграда".

– Да ты что! – говорю я хозяину кабинета. – Я же ничего не понимаю в спорте!

– Какая разница? – отвечает он. – Зато ты в газете всё понимаешь.

Борис в больнице, в Сестрорецке, где ему вынимают гвоздь из шейки бедра. Год назад он (в очередной раз!) сломался, упав с велосипеда на шоссе под Сестрорецком.

Это, кстати, спасло его от увольнения из университета, отделался партийным выговором за положительную рецензию на отрицательный (по мнению Смольного) сборник по семиотике. Так называемое застойное время проехалось катком по нашей семье. А уж тем более по Владимиру Иосифовичу Свидерскому, о котором я, отдавая дань его памяти, написала в одной городской газете.

В наследство живущим

Он был человеком своего времени и мог бы, как тысячи других, сказать о себе словами поэта:

Я прошел по той войне,

И она прошла по мне,

Значит, мы с войною квиты, –

имея в виду не только войну, но и эпоху в целом.

Он рискнул стать философом, то есть человеком мыслящим, в стране, где мысль была объявлена вне закона и всякая самостоятельность подвергалась подозрению. Надо было быть мужественным и смелым, чтобы противостоять этому. Он и был мужественным и смелым.

Владимир Иосифович Свидерский родился в Петербурге в 1910 году. Закончив школу, пошел слесарем на "Красный Выборжец" зарабатывать себе рабочую биографию, без которой нечего было и думать поступать в университет. Философского факультета тогда еще не открыли, и он пошел на физический, который более других отвечал его интересам к естественным наукам. Получив диплом, преподавал детям физику в средней школе и только после этого был принят, наконец, в аспирантуру философского факультета. Но за дверью уже стояла война.

С первых ее дней Свидерский – политработник 8-й армии. Ленинградский фронт. Ленинградская блокада. Ему был поручен, в частности, анализ речей нацистских лидеров. Владея немецким языком, он часами слушал у радиоприемника геббельсовские бредни, чтобы разоблачать их в листовках, что разбрасывались потом над вражескими позициями.

Но даже война не смогла помешать его философским занятиям. Он продолжал думать над диссертацией, писал ее урывками и в сорок пятом, незадолго до Победы получил спецкомандировку с фронта в Москву, в Институт философии Академии наук. "Проблема пространства и времени в квантовой теории" – так называлась тема диссертации, которую блестяще защитил человек с орденскими планками на груди, прошедший вместе со своим народом пространство и время войны.

Но сколько еще трудного было впереди! В 1949-м преподавателя философского факультета Свидерского изгоняют из ЛГУ с убийственной формулировкой: "За троцкистский выпад против тов. Сталина".

Он ждал ареста, дома по ночам не спали, прислушивались: идут? не идут? А "троцкистский выпад" состоял вот в чем. Как-то Владимира Иосифовича попросили прочесть лекцию для пропагандистов в Василеостровском райкоме партии. Излагая печально знаменитую в те годы четвертую – философскую – главу "Краткого курса истории партии", Свидерский произнес фразу: "Посмотрим, какие аргументы можно найти в подтверждение…"

Один из слушателей тотчас же поднялся с места: "Разве нужны аргументы, чтобы подтвердить сказанное товарищем Сталиным?!".

Дальше все пошло обычным ходом – донос и Дело. Хорошо еще, что не уголовное.

Только в 1953 году, после смерти "отца народов", Свидерский вернулся на философский факультет. Защитил докторскую, стал профессором, заведующим кафедрой. Его научные статьи, книги становились событием, а его ученики – доцентами, профессорами, заведовали кафедрами в других вузах.

В 1972-м грянула новая беда. Одна из ассистенток кафедры Лена Рихтер (между прочим, родственница знаменитого Рихтера) уехала вслед за мужем в Израиль. Свидерский опять поплатился работой, его отстранили от заведования кафедрой – на этот раз "за потворство международному сионизму". Сейчас звучит анекдотом, а тогда было истинной трагедией: у человека буквально из рук насильно вырывали его дело, его детище.

Он стал профессором-консультантом, но и этого места в конце концов лишился. На излете тоталитарной эпохи, под занавес, коммунистический режим еще очень больно жалил неугодных ему. В 1983 году стряслась последняя в жизни профессора Свидерского неприятность такого рода.

Должен был выйти в университетском издательстве сборник научных статей, посвященных проблемам семиотики. Ученики Свидерского оказались причастными к изданию. Один был автором, поместившим в сборнике статью, другой – рецензентом, похвалившим сборник, а третий… пошел с доносом в обком партии. Разразился скандал, сборник объявили идеологически вредным, посыпались санкции и кары. Университет опять – в который раз! – "потерял лицо" и, забыв, что он Alma mater, а не злая мачеха, вытолкал из стен своих родного сына. Гордиться бы университету профессором Свидерским, а его без всяких почестей отправили на пенсию, за провинности.

Спустя десять лет, в ноябре 1994 года, Владимир Иосифович умер. Готовясь к уходу, написал завещание, где перечислял свои научные труды, именно их, как главное богатство, оставляя в наследство живущим…

И вот я приезжаю в Сестрорецк и рассказываю про эту самую "Спортивную неделю", о существовании которой даже не подозревала. А Борис, оказывается, очень хорошо ее знает: "Все, кто в городе интересуется спортом, читают ее". Я спортом на тот момент совсем не интересуюсь, но соглашаюсь принять обкомовскую "милость".

– Зачем? – возмущается Стреляный. – Надо книгой заниматься, а не газетой.

Но я – рабочая лошадь и меня тянет в стойло. Особенно, если газетное. А книга? Книга все еще кажется мне чем-то эфемерным – неужели она все-таки когда-нибудь появится?

Она бы и не появилась, если бы не Стреляный. Он, можно сказать, заставил меня ее написать.